解密Uber:多重傳感器保護為何還會撞死人?

據國外媒體報道,美國當地時間3月19日凌晨,Uber一輛自動駕駛汽車在亞利桑那州坦佩市(Tempe)撞死了一名橫穿馬路的婦女。這也是全球首例自動駕駛汽車在公共道路上發生的第一起致人死亡的事故。因此,這也引發了全球對于這起自動駕駛汽車事故的廣泛關注,一時間不少人紛紛質疑自動駕駛汽車的安全性。

據國外媒體報道,美國當地時間3月19日凌晨,Uber一輛自動駕駛汽車在亞利桑那州坦佩市(Tempe)撞死了一名橫穿馬路的婦女。這也是全球首例自動駕駛汽車在公共道路上發生的第一起致人死亡的事故。因此,這也引發了全球對于這起自動駕駛汽車事故的廣泛關注,一時間不少人紛紛質疑自動駕駛汽車的安全性。

目前,Uber已經在其所有正在進行路測的城市,包括匹茲堡、多倫多、舊金山和鳳凰城停止了所有的自動駕駛路測。同時,Uber發表聲明稱,他們將最大程度彌補受害者家屬,并充分配合地方當局的調查。

事故責任不在于Uber?

就在外界紛紛指責Uber和自動駕駛技術之時,利桑那州坦佩警察局局長卻表示,根據事故的初步調查顯示,在此次交通事故中,Uber可能不存在過錯。

從Uber自動駕駛汽車配備的攝像頭拍攝的視頻看,事故發生時,該婦女橫穿馬路的方式,無論當時Uber的自動駕駛汽車是在有人駕駛還是自動駕駛模式下,都很難避免該起事故的發生。

Uber的自動駕駛測試車前排座位上的司機也表示,因為受害人的突然出現在他們面前的,根本反應不過來。他所收到的第一個交通事故警報,就是二者相撞的聲音。

同時,美國國家運輸安全委員會前主席馬克·羅森克也稱,公眾不應對Uber自動駕駛汽車致死事故反應過度。他提醒稱,美國平均每年發生逾600萬起交通事故,造成6000名行人和近40000人死亡。“但這起事故仍將是一個阻礙,我們必須設法應對來重獲公眾對自動駕駛汽車的信任,”他說道。

但值得強調的是,此次事故發生地區限速為每小時35英里(約56公里),但Uber汽車當時速度為每小時38英里(約61公里)。顯然,超速可能也是造成這起事故發生的原因之一。

揭秘Uber自動駕駛系統

事實上,意外進入行駛路徑的人或物幾乎是自動駕駛汽車工程師首先考慮的突發事件。這種情況有很多,例如前方突然停下來的汽車、一只鹿、過路的行人。工程師在設計自動駕駛系統時會盡早發現他們,確認并采取適當措施,可能會減速、停車、迂回等。

一般來說自動駕駛汽車都會配備多套安全系統,就算一個系統失效,另一個系統也應該能夠發揮作用。除非所有系統都出現故障外,一般很難會發生這樣的致死事故(當然,除了那些無法預測的一些突發情況,比如正常在人行道上行走的行人突然沖入到自動駕駛汽車前,無論是人類司機駕駛的汽車還是自動駕駛汽車都根本沒有足夠的時間采取措施,從而避免事故發生)。

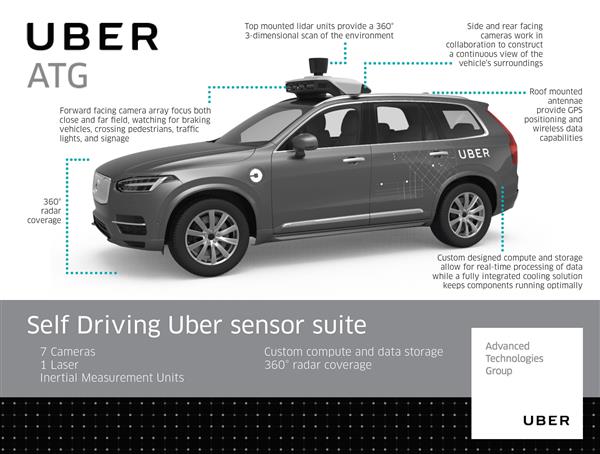

Uber自動駕駛汽車配備了一整套傳感器

Uber自動駕駛汽車配備了多個不同的成像系統,它們既可以執行普通任務(監控附近汽車、標記和車道線),也可以執行特殊任務,例如上述讓汽車減速等措施。在這起事故中,能夠拯救受害者的圖像系統應該不少于四個。

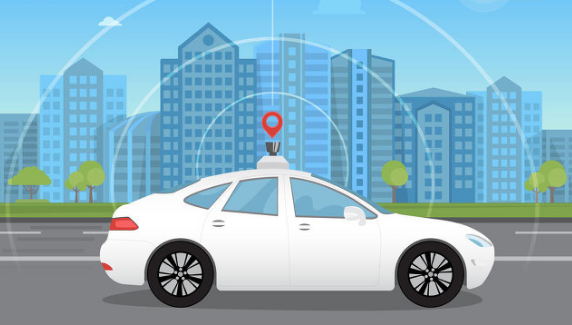

頂部激光雷達

這個位于汽車頂部的桶狀物體就是激光雷達系統,它能夠以每秒多次的速度生成汽車周圍的3D成像。激光雷達使用了紅外激光脈沖,遇到物體后會反彈,返回到傳感器,從而在白天或晚上相當細致地偵測靜止和移動的物體。

大雪和濃霧會讓激光雷達的激光器變得模糊,準確性會隨著距離的變長而降低,但是在幾英尺到幾百英尺內,頂部激光雷達依舊是非常重要的成像工具,幾乎存在于每輛自動駕駛汽車上。

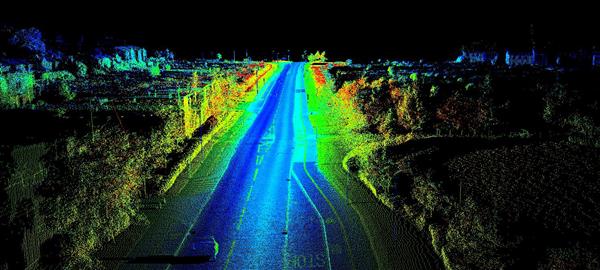

激光雷達生成的影像

如果頂部激光雷達單元運行正常,在沒有被完全遮擋的情況下,它應該能夠分辨出受害者。同時,汽車距離行人還有100多英尺遠(30多米),可以把行人成像傳送給“大腦”進行核對。

前端雷達

和激光雷達一樣,雷達發出信號,等待它彈回,但使用的是無線電波,而不是激光。這使得雷達具有更強的抗干擾能力,因為無線電可以穿透雪和霧,但是也會降低分辨率,改變其距離像。

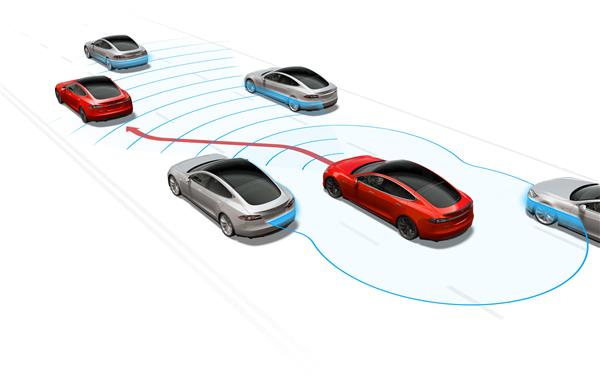

特斯拉自動駕駛系統Autopilot主要依賴雷達

根據Uber部署的雷達數量不同,它所提供的距離像可能存在巨大差異。Uber很可能在汽車前后部署了多個雷達,以實現360度無死角覆蓋。如果Uber是為了給激光雷達提供補充,那么雷達與激光雷達的成像可能會存在大幅重疊,但是更多雷達可以用于偵測其他車輛和更大型障礙物。

本文地址:http://m.xznet110.com/news/d_1o0btgddve561.html

拷貝地址版權聲明:版權歸中國自動化網所有,轉載請注明出處!

-

自動駕駛普及后 人類司機會干嘛?

有專家表示,無人駕駛車隊將在兩年之內上路。人們預測,這一趨勢將減少交通事故,改善空氣污染,降低運輸費用,但是與此同時,可能也會有數以百萬計的人面臨失業。雖然無人駕駛汽車可以創造新的就業機會,但最有可能失去飯碗的人要找到新的工作并非易事,這其中就包括很多卡車司機。

-

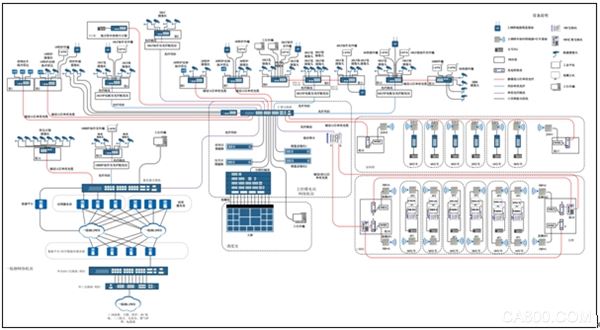

自動化技術手段:化工安全管理的防火墻

天津濱海新區一集裝箱碼頭發生爆炸。發生爆炸的是濱海新區港務集團瑞海物流危化品堆垛。盡管事故發生原因目前歸咎于企業部門的瀆職,但是化工事故屢有發生,并對生命和環境造成傷害,已成為所有工業企業家的夢魘。那么,在面對化工生產、存儲、管理等問題,該如何通過嚴格的法規、不斷提升的自動化技術手段,以及完善的企

-

【科普篇】發生化工爆炸事故時我們應如何自救?

首先,我們要為這次在天津塘沽大爆炸逝去的百姓和消防人員祈福。他們用自己鮮活的生命為相關單位和人員的錯誤買了單。要找出事故原因以及責任人,排除隱患,吸取教訓。我們更要學會在災難面前自救。以下,都是專業人士給的建議,希望大家花2分鐘時間認真看完,同時希望各位在日后用不到。【科普篇】發生化工爆炸事故時我們

-

國家電網迎世博聯合反事故演習成功舉行

按照國家電網公司統一部署,由華東電網有限公司牽頭,國調、網調、省調、地調四級調度機構,發電廠,相關變電站,超高壓公司等20余家單位聯合舉行了迎世博反事故演習。演習共進行4個小時,模擬了12個影響世博會期間上海電網穩定運行的故障,參演人員均有條不紊地予以解除。四級調度協作聯動,達到了世博會開幕前練兵的

-

匯豐粉煤灰建材廠水泥罐坍塌 兩人失蹤

昨天,東莞匯豐粉煤灰建材廠水泥儲罐坍塌,事故造成2人重傷,6人輕傷,并有兩人失蹤,目前,事故原因仍不明。 據了解,出事建材廠位于麻涌鎮蒲基高速公路旁,出事時開工不到兩天。 昨日下午5時20分許,正在工廠宿舍區休息的蔣先生聽到一段持續十幾秒的像火炮聲的巨響,他探頭查看,發現靠近螺村河的水泥儲罐群

-

日輕油因事故將停產石化原料

日本乙烯年產能達50萬噸的輕油裂解廠Tosho,日前生產線發生事故將停工1個月檢修,由于目前石化原料市場市況低迷,導致亞洲地區自輕油裂解廠起至中游石化廠商普遍以減產因應低迷的市況,在日本Tosho發生事故后,上游石化原料乙烯價格可望翻揚。 日本Tosho乙烯廠發生事故停產訊息,目前已獲日本商社及本地石化廠商證實,

-

華北工控多網口嵌入式計算機產品方案,支持自動駕駛汽車應用

華北工控的多網口嵌入式計算機產品方案是基于兆芯、英特爾、瑞芯微、恩智浦等芯片平臺打造,產品涉及計算機板卡、嵌入式準系統、工業平板電腦等,具有業界領先的品質與性能。自動駕駛汽車,

-

科技引領發展--2021廣州國際自動駕駛技術展覽會全新起航

促進自動駕駛汽車產業創新升級,由沃森展覽組織的2021中國(廣州)國際自動駕駛技術技術展覽會將于2021年5月25日-27日在廣州保利世貿博覽館盛大舉辦。

-

瞄準自動駕駛汽車和工廠自動化 索尼擬擴大圖像傳感器產能

索尼預計,隨著智能手機制造商為其產品配備越來越復雜的攝像頭,圖像傳感器市場將繼續增長。索尼公司認為,隨著下一代5G網絡變得更加廣泛,自動駕駛汽車和工廠自動化開始使用,圖像傳感器需求也會得到提振。

-

挑戰自動駕駛領域內競爭對手 日本地圖平臺開發商收購通用汽車旗下地圖公司

自動駕駛汽車需要高度精確的三維地圖數據,而這些數據又必須由專門配備的車輛收集。

-

大陸集團調查:對比歐美,國人接受自動駕駛汽車意愿更高

在此次調查中,有高達89%的中國被調查者同意自動駕駛是一種技術進步,而在德國和美國的被調查者中,均只有一半左右支持該技術。在對自動駕駛汽車的擔憂方面,在中國僅有28%的被調查者擔心自動駕駛汽車的安全問題。

-

奧迪斥巨資研發完全無人駕駛技術 擬在2021年推出自動駕駛汽車

為增強自身競爭力,奧迪正在引進一些新的供應商來幫助應對挑戰。本周二,AID宣布將與Luminar合作。Luminar是一家位于PaloAlto的初創公司,專門為自動駕駛汽車生產LIDAR傳感器和感知軟件。LIDAR是一種激光傳感器,可以每秒發出數百萬個激光點并測量它們反彈所需的時間,被視為自動駕駛的關鍵因素。

-

加速物聯網的普及 日本將于2020年啟動5G服務

日本3大移動運營商NTT DoCoMo、KDDI和軟銀將于2020年在一部分地區啟動5G服務,預計DoCoMo將在3年左右之后將服務范圍擴大至日本全國。3家運營商的總投資額被認為將達到5萬億日元規模。這或將加快自動駕駛汽車和物聯網(IoT)在日本的普及。

-

自動航行船舶開發大戰將來臨 日本計劃2025年推出產品

隨著自動駕駛汽車技術日趨發展,自動航行船舶開發大戰也在醞釀中。在英國羅爾斯-羅伊斯公布了開發自動航行船舶的計劃之后,日本造船廠和海運公司也將聯手開發自動航行船舶,并計劃2025年推出產品。

-

Waymo組織架構被曝光:950名員工 多為工程技術人員

數據顯示,自動駕駛技術公司Waymo目前只有950名員工,其中三分之二是工程技術人員。Uber自動駕駛汽車部門目前擁有1100名左右的員工,通用汽車旗下的自動駕駛部門Cruise也擁有1000多名員工。

-

隨叫隨到/上車購物 未來無人駕駛還能這么玩

業內在討論無人駕駛車的商業化未來時,更多的關注重心落在對于出行領域的變革,比如汽車共享、分時租賃這些新的出行業態,一旦與無人駕駛結合起來,將會有什么樣的想象空間。包括uber、lyft在內的出行平臺,過去兩年一直與車企保持緊密合作,探討無人駕駛的商業化應用場景。

-

英偉達聯合Uber大眾 將AI平臺引入自動駕駛領域

1月8日消息,據路透社報道,英偉達將與Uber、大眾AG展開合作,這家芯片制造商的人工智能平臺將在自動駕駛領域取得進一步的進展。

-

動態 Uber監聽對手、行賄及竊取數據 小鳴單車將走上被告席 豐田擬2020年前推10多款電動車型

據鳳凰科技援引彭博社報道,作為谷歌母公司Alphabet指控Uber竊取商業機密案的一部分,一封揭發Uber實施可疑、欺詐性商業行為的信件在周五公布于眾。這封信由Uber前安全員工理查德·雅各布(Richard Jacobs)的代理律師書寫,指控Uber監聽對手,向政府官員行賄,使用加密消息軟件隱藏其行徑。

-

Uber電動“飛的”或服務2028年洛杉磯奧運會

12月17日消息,據國外媒體報道,巴西飛機制造商Embraer SA首席執行官Paulo Cesar de Souza日前表示,Uber與該公司聯合開發的電動“飛的”業務很可能將于2024年投入商業運營。

企業資訊 推薦新聞

猜您喜歡

-

安川1噸工業機器人ME1000榮獲中日三大獎項

1631 -

工業互聯引活水,智慧甘泉潤鄉村 ——昆侖海岸以三大硬

1560 -

校企聯動新體驗 | 上大學子沉浸式探秘安川電機

1494 -

昆侖海岸強勢中標!8億廬山雨污分流背后的“智慧大腦”

1490 -

新能源車“心臟”升級!看安川如何注入新動力

1466 -

2025年歐姆龍全國高校工業自動化人才培養會議成功舉辦

1424 -

專家訪談 | 倍福 PC 控制架構引領工業自動化未來

1413 -

臺達于COMPUTEX 2025聚焦人工智能與節能永續

1413 -

歐姆龍通用品巡展火熱進行,長沙、鄭州站共驅智造升級

1387 -

共啟鋰電智造新紀元

1251

更多精彩信息看點 請掃描以下二維碼