絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電力電子變換器中的一種重要電力半導體器件已經持續增長了若干年,這是因為它使電力電子變換裝置和設備實現了更高的效率,也實現了小型化的設計。這就意味著IGBT的應用領域已經擴展到很寬的范圍,不僅在工業中,而且在許多其他功率變換系統中,它已經取代了功率雙極型晶體管(BJT)、功率MOSFET,在高壓大容量電力電子變換器中,出現了與IGCT和晶閘管共同占有全控電力半導體器件的局面。

IGBT是典型的單極型和雙極型混合型器件,其中哪一部分占有主導地位,在不同的時期和不同的器件中有不同的認識。根據對IGBT的不同認知程度,其自從發明以來有很多的命名,比如絕緣柵晶體管(IGT)和電導率調制場效應晶體管(COMFET),至20世紀80年代后期,IGBT的命名方式才被大家所共同認可。一般認為,IGBT是MOS柵結構與雙極型晶體管相結合進化而成的混合型電力半導體器件。所以,IGBT的使用具備了雙極晶體管和功率MOSFET的雙重特點,從而形成了具有更好的折中特性(通態壓降和開關時間之間)、較低的總損耗(導通損耗和開關損耗等損耗之和)和更穩定的開關安全工作區(SOA)。于是,IGBT成功地擁有絕緣柵良好控制能力及通態電導調制的綜合優點。

IGBT在20世紀80年代初投放市場,當時存在器件溫度特性差而使并聯運行特性差、體內載流子積累較多而使關斷特性差、體內寄生晶閘管的擎住效應使器件運行區域受限制等,隨著這些問題逐漸被解決,IGBT才開始得到廣泛的應用,其作為混合型器件的優點體現得越來越明顯。

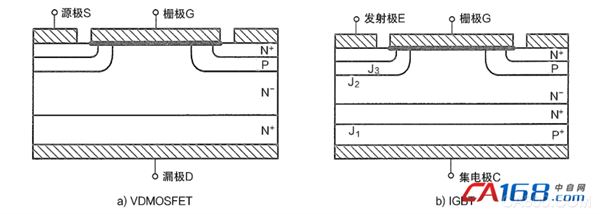

IGBT可以認為是從VDMOSFET演化而來的,對比VDMOSFET和最初的IGBT概念提出時的結構,如圖1所示。不難看出,這兩種器件的上半部分基本上是完全相同的,只是在下半部分有明顯差別:IGBT比VDMOSFET多了一個P+層,從而多了一個大面積的PN結。其基本出發點是,提出了在VDMOSFET結構中引入一個漏極側PN結,以提供正向注入少數載流子來實現電導調制而降低通態壓降的基本方案。

圖1 VDMOSFET與IGBT結構對比

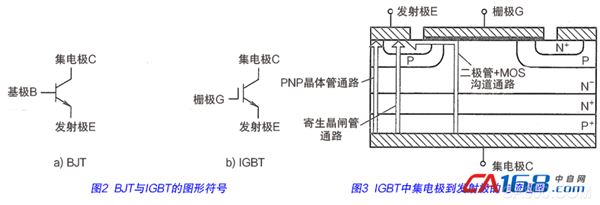

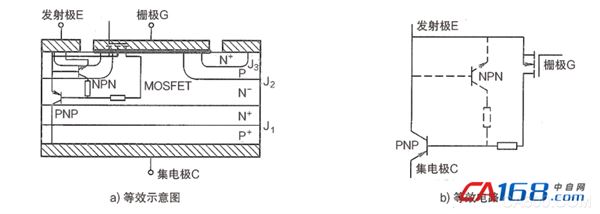

IGBT的各個端子命名存在一些有趣的事情,也反映了人們是如何看待這個混合型器件的。在圖1b所示的IGBT基本結構中,上半部分仍與VDMOSFET的柵極結構相同,所以引出的控制端子沿用了MOSFET的命名,叫做柵極(實際上在英文中,單極型器件用的柵極和GTO等雙極型器件用的門極都是Gate)。而與MOS結構中的N+層相連接的叫做發射極,與新增的P+層相連的叫做集電極。當IGBT被引入時,它主要用來代替雙極型晶體管(BJT)。這就是為什么IGBT的圖形符號和雙極型晶體管的很像(見圖2),因此類比雙極型晶體管,IGBT的主端子被稱作發射極和集電極。從下面的等效電路分析可知,這里存在一個有趣的“偏差”。也有將IGBT完全看作加入雙極型器件特性而改良的MOSFET,延用源極和漏極的命名;還有使用更中性的名稱,如陽極和陰極來分別替代集電極和發射極。在這里的分析中,使用被普遍認可的柵極、集電極和發射極的命名方式。如果僅看IGBT的基本結構,從集電極到發射極存在三條不同的電流通路,如圖3所示。1)從集電極出發,經過P+層、N+N-層和P層到達發射極的雙極型晶體管通路,即PNP晶體管通路;2)從集電極出發,經過P+層、N+N-層和MOS柵結構的N溝道到達發射極的MOSFET通路,即二極管串接N溝道MOSFET通路;

3)從集電極出發,經過P+層、N+N-層和MOS柵結構中的P層和N層到達發射極的晶閘管通路,即寄生晶閘管通路。

顯然,這三個通路可以看成為并聯關系,如圖4a所示經過整合,IGBT的等效器件電路構成如圖4b所示。其中,寄生的晶閘管看成為MOS柵結構中的寄生NPN晶體管與第一種通路的PNP晶體管兩個聯合構成。在實際應用中,要防止寄生晶閘管的發生晶閘效應造成器件失控和損壞,即要抑制NPN晶體管的作用,圖中使用虛線表示所不期望的NPN晶體管。不考慮虛線部分,此時可以將IGBT看成由N溝道MOSFET與PNP晶體管構成的達林頓結構,即MOSFET的漏極與PNP晶體管的基極相連。

圖4 IGBT等效電路

此時再將圖2中的端子命名和圖4中的等效電路進行對比,就更發現了IGBT端子的命名的有趣之處。在等效電路中,作為IGBT主要功能核心的等效晶體管是PNP型的,PNP晶體管的發射極連接到IGBT外面時叫做IGBT的集電極,PNP晶體管的集電極連接到IGBT外面時叫做IGBT的發射極;從圖2中的圖形符號對比看,將此IGBT等效為NPN晶體管(IGBT被設計用來代替NPN功率晶體管),但實際上,IGBT內的主要等效晶體管是PNP型的,所示IGBT的科學而正確的端子命名曾經使很多人困惑。