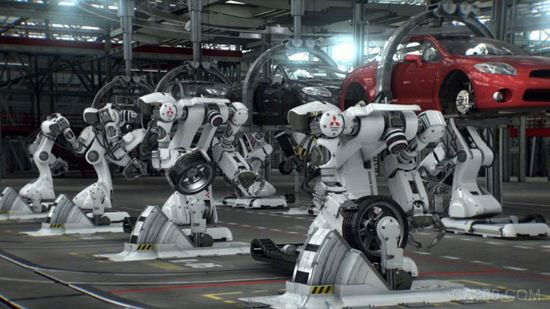

工業4.0:機器人“團隊”作戰 傳統工人還有活路嗎?

國外知名科技媒體資深撰稿人本-波特(Ben Potter)日前通過自己前往寶馬慕尼黑工廠和西門子工廠的親身經歷詳細對外介紹了自己對于所謂“工業4.0革命”的看法。在他看來,數字背景下的工業4.0革命大量采用機器人進行生產關注,有可能讓部分員工面臨下崗危機,但同時也為社會帶來了更多的技術性人才需求,而這些都是當今社會進步所不可逆轉的趨勢。

與此同時,工業4.0時代背景下也為我們帶來了許多全新的工作崗位,包括網頁設計師、網站營銷顧問、數字內容編輯、網站律師、智能應用開發者等都是在20年前根本無法想象的名詞,而這些都暫時是人工智能機器暫時還無法企及的領域。

技術恐懼

在19世紀早期,紡織工人由于害怕自己的飯碗不保而蓄意毀壞當時全新的自動紡織機和其他一些工廠設備,當時的這些人群被統稱為反對技術進步的“盧德派分子”(luddites)。簡單來說,這些“盧德派分子”想要的就是世界停止進步,或者希望政府盡可能的限制新技術的出現以保障自己的相對安全,就比如現在全球各地出現的對于Uber的反對之聲一樣。

現代西方經濟學最有影響的經濟學家之一約翰-梅納德-凱恩斯(John Maynard Keynes)曾一手創造出了所謂“動物精神”(animal spirits)概念,他在1930年發表了一篇題為《我們后代的經濟前景》(Economic Possibilities for our Grandchildren)的論文。凱恩斯在文中表示,科技進步可以使未來一片光明。從長遠來看,人類可以在經濟上解決稀缺問題,不必再為了生存而工作,而這一點又意味著可以拋開“一切影響財富分配及經濟獎懲分布的社會習俗和經濟實踐。

同時,凱恩斯也預測技術的發展有可能會帶來全新的失業問題,但這一失業問題的出現又會讓我們重新審視人力資源的更多用途所在。

麻省理工斯隆商學院的埃里克-布呂諾爾夫松(Erik Brynjolfsson)和作家兼商業學校教授安德魯-邁克菲(Andrew McAfee)在他們的新書《第二次機器時代》(The Second Machine Age)中表示:“機械自動化革命是在電腦和自動調節機器的共同作用下發生的,這一革命的結果是造就了一個幾乎無需人力干預的全自動生產環境。”

雖然這一革命引發了人們的就業危機,但美國國家科學院的學者很快便發現,由于人力成本的下降,市場對于某一產品的整體需求反而因為價格的降低而迎來了提高,而這一需求的旺盛又增加了許多其他領域的就業需求。

如今這一數字工業革命的襲來為市場帶來了許多創新產品和服務,并讓無數的創新企業家、工程師和經理人賺的盆滿缽滿。但就目前而言,我們還僅僅接觸到了這一數字工業革命的皮毛而已,包括政府、公共設施、醫療和教育這些傳統保守領域尚沒有因此而受到沖擊。

同時,這個領域也同19世紀的石油、鋼鐵和鐵路這些行業一樣展現出了“贏家全收”的特點,即數字工業革命背景下最好的企業能夠開發出全球市場,并輕松取得行業優勢。但這一背景下美國和歐洲地區中產階級的收入卻也陷入了停滯,這主要是因為配套的教育系統還沒有跟上新技術時代的發展,因此造就了普通工人過剩,而高級技術工人稀缺的局面。

巨大利好

可以肯定的是,數字工業革命的襲來也為人們帶來了巨大契機,因為人類具有非凡的適應能力,而全新的工作崗位也在不斷涌現。具體來說就是,雖然機器開始接手越來越多的重復性工作,但同時也為市場創造出了許多全新的工作崗位,因為當今世界有許多工作都是機器所無法勝任的,而這些工作大多要求人們具備獨立、創新,或者感性的特質。比如,在法庭上進行申訴、撰寫詩歌、表演莎士比亞音樂劇、理發、種植花朵、烹飪這些都是機器人在可預見的未來所無法勝任的工作。

這一點在寶馬的慕尼黑工廠以及其他一些高科技工廠內都可見一斑。因為包括連線、設計、安裝內飾和儀表盤這些工作目前完全由人力完成,勞斯萊斯和寶馬7系部分車型所使用的12缸引擎是由技師手工組裝的,簡單一些的8缸引擎組裝過程調用了不到20%的自動化組裝技術,而標準4缸引擎的組裝流程也僅僅使用到了50%的自動化技術。

負責為寶馬工廠提供機器人的西門子工廠內部使用了大量的傳感器傳輸帶供應系統,該系統允許所有貼上條形碼標簽的零部件進入傳送帶,會根據需求自動調整零部件的傳送速度,同時允許“插隊”情況的出現。但即便是在這樣一座標準的工業4.0工廠中,也僅有75%的流程是完全自動化的。

該工廠生產經理斯蒂芬-瑞秋爾(Stefan Ritschel)表示:“這一比例有望在未來達到80%,但部分工作肯定將只能由人力完成。比如,一些產量非常小的產品或者非常精密的零部件就目前而言顯然還不適合完全交由自動化機器人來完成。”

瑞秋爾和其他一些西門子高管均認為,他們并不是希望機器人和自動化技術讓人力員工變得過時,而是希望通過這一方式增強他們的工作能力,同時他們也將這些能夠同人力員工協同工作的機器人稱為“機器同事”。瑞秋爾強調,機器人相比人力員工擁有著更低的出錯率,而這對于工廠自動化而言非常重要。

從數據上來看,人力員工每展開1百萬個操作就會出現500次的失誤,而機器人的這一出錯概率僅為每百萬次11.5次失誤。瑞秋爾表示,公司未來的目標是將這一出錯率進一步降低至每百萬次1.5次失誤。

鞭長莫及

技術的進步是持續不斷,且無法終止的,而如今電腦和機器人所能勝任的工作都是我們在十年前所無法想象的。而且隨著電腦處理器性能的井噴,單一設備已經可以有效的處理來自多個傳感器的多項數據,并給設備下達更多實時指令。

未來,我們的工作環境中將看到有更多機器人同事的出現,而企業也會為那些具備機器人所無法駕馭工作技巧的員工給予更高的薪酬,這恰恰也是布呂諾爾夫松和邁克菲在他們新書中的主要觀點之一。

但需要指出的是,這些具備機器人所無法駕馭工作技巧的員工通常不會是傳統教育方式下的產物,因為包括谷歌(微博)拉里-佩奇(Larry Page)、賽吉爾-布林(Sergei Brin)、亞馬遜的杰夫-貝索斯(Jeff Bezos)以及Wikipedia的創始人吉米-威爾士(Jimmy Wales)所接受的都是蒙臺梭利(Maria Montessori,意大利幼兒教育家、意大利第一位女醫生,意大利第一位女醫學博士,女權主義者,蒙臺梭利教育法的創始人)式的教育方法。這一教育方法鼓勵學生不因循守舊、恪守常規。

在這次參觀的最后,我和瑞秋爾來到了工廠一處安靜的監控角落。

“這兒很好,沒有什么人,但我們可以看到所有的指示燈都是綠色的,且機器人都在干活,這就是我們希望看到的場景。”瑞秋爾最后說道。

本文地址:http://m.xznet110.com:8002/news/d_1ntnq1gkl1ui1_2.html

拷貝地址上一篇:中國最大功率高速動車組用永磁牽引電機有望明年裝備高鐵

下一篇:青島海爾加碼工業4.0

版權聲明:版權歸中國自動化網所有,轉載請注明出處!

-

智能制造與AI、機器人技術周報(6月15日-6月21日)

本周,智能制造、人工智能和機器人領域熱點頻現,多項重要會議、技術發布及產業政策動態集中呈現,共同勾勒出中國制造業數智化轉型與產業創新的蓬勃圖景。機器視覺,

-

一周工控與智能制造領域要聞回顧

2025年6月4日至6日,華南國際工業博覽會在深圳國際會展中心舉行,展覽面積突破10萬平方米,匯聚全球1200余家頂尖企業,聚焦工業自動化、智能制造、能源轉型等領域的最新技術與產品。機器人,

-

【安川新品】GP215L & GP300 機器人——加強性能,智造未來

安川推出了工業機器人新機型GP215L與GP300,以強化的性能與智能化技術,助力企業高效生產,智造未來!自動化,

-

2025年5月下旬至6月初工業與科技一周熱點聚焦

本周,工業自動化、人工智能、能源轉型及智能制造等領域迎來多項重要進展與熱點事件,展覽盛會、政策發布、技術突破與企業動態交織,共同繪制出產業蓬勃發展的畫卷。機器人,

-

2025華南國際工業博覽會盛大開幕

6月4日上午,由漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司與東浩蘭生會展集團聯合主辦的2025華南國際工業博覽會(以下簡稱“華南工博會”)在深圳國際會展中心正式拉開帷幕。華南工博會,融合深圳推進新型工業化進程的重要元素,匯聚全球工業創新資源。機器人,自動化,智能,機器視覺,

-

科德寶集團加碼中國:恩福(中國)技術中心開幕,打造本土發展新引擎

全球技術集團科德寶旗下的恩福(中國)于2025年5月29日舉行技術中心暨無錫新廠房開幕儀式。該項目總投資2億元人民幣,集研發、生產、銷售于一體,是科德寶集團深化本土發展、賦能中國產業升級的關鍵舉措。無錫市人民政府副市長孫瑋,無錫市錫山區人民政府區長顧文浩,科德寶集團、NOK株式會社及恩福(中國)高管與合作伙伴

-

本周工業及科技領域報道(2025.5.26-5.30)

本周,全球工業及科技領域亮點紛呈,從前沿技術突破到行業政策發布,從市場數據變化到企業合作動態,共同描繪出一幅充滿活力的產業圖景。機器人,制造業,智能,機器視覺,

-

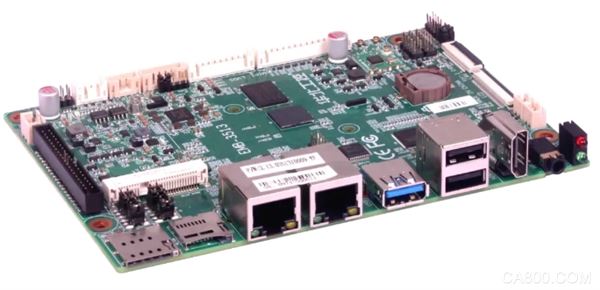

華北工控EMB-3513邊緣AI計算主板:AMR機器人集群協作的硬支撐

華北工控以嵌入式力量助推制造業智能化升級,聚焦需求旺盛的AMR(自主移動機器人)市場,著力實現AI與邊緣計算的融合應用,新推出的EMB-3513主板搭載恩智浦i.MX93/91處理器,支持邊緣AI計算,接口豐富,可賦能AMR機器人的智能化控制與集群協作。

-

會后報道 | 世界級制造WCM與工業4.0創新大會暨頒獎盛典新聞動態

在國際局勢波動不斷的大背景下,全球供應鏈重構愈發劇烈,中國制造企業正面臨深刻挑戰與重塑機遇。關稅壁壘推高成本,出口通道受限,制造企業亟需尋找更具韌性與效率的運營之道。在這樣的環境下,世界級制造(WCM)與工業4.0成為眾多企業破局突圍的重要抓手。物流,智能制造,EMS,

-

凱睿德制造深圳新辦公室喬遷啟幕 深化工業4.0戰略布局

5月22日,全球領先的制造執行系統(MES)供應商凱睿德制造在深圳市寶安區新湖路壹方商業中心舉行新辦公室喬遷儀式。新址的啟用標志著凱睿德制造在中國市場的戰略布局邁入全新階段,彰顯了其對中國智能制造發展的堅定信心和持續投入。凱睿德制造創始人兼CEO Francisco Almada Lobo親臨現場并致辭,與嘉賓共同見證了這一重要

-

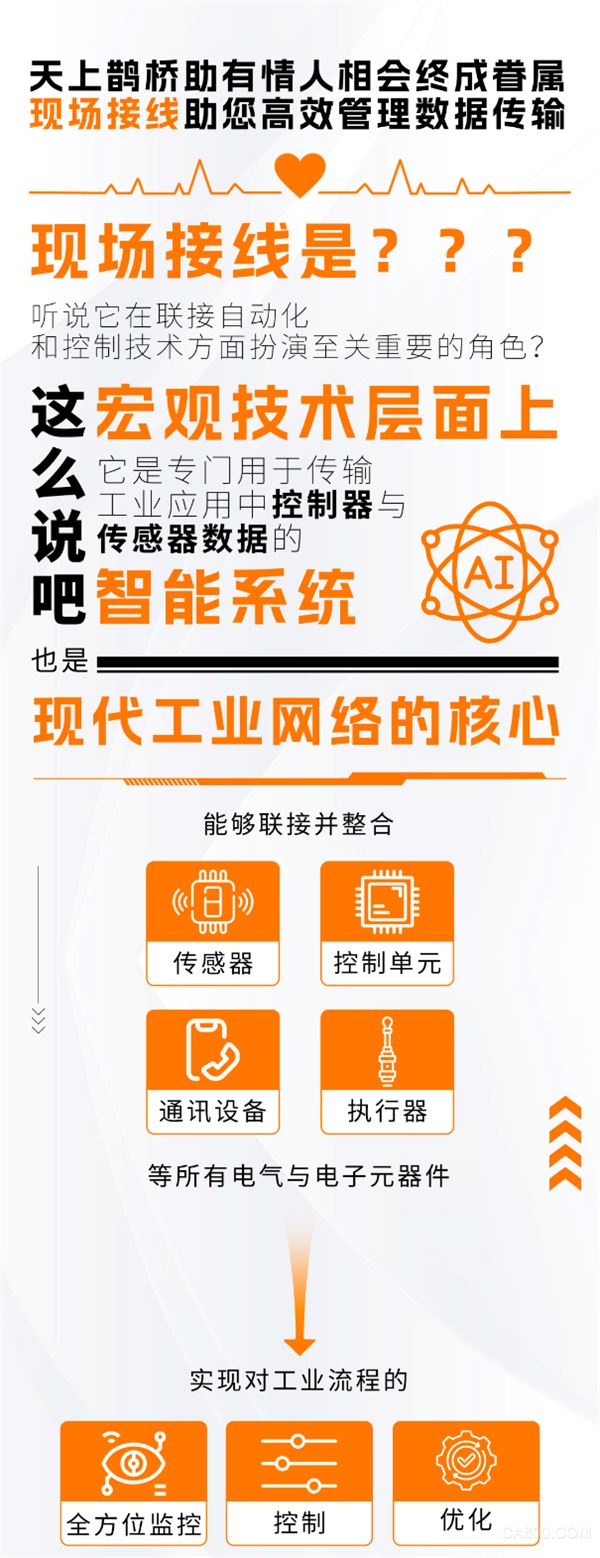

十萬個“魏”什么 | 現場接線——現代工業網絡的鵲橋,讓創新與效率并行

當今時代,工業4.0和系統互聯日益重要,現場接線對于滿足行業向數字化和自動化轉型的需求尤為關鍵。它是在復雜工業環境中實現高效管理、靈活應變和長期可靠的基礎。隨著模塊化設計的不斷普及,人們對于高標準、高效率的追求更加凸顯了現場接線的重要性。

-

十萬個“魏”什么 | 現場接線——現代工業網絡的鵲橋,讓創新與效率并行

當今時代,工業4.0和系統互聯日益重要,現場接線對于滿足行業向數字化和自動化轉型的需求尤為關鍵。它是在復雜工業環境中實現高效管理、靈活應變和長期可靠的基礎。隨著模塊化設計的不斷普及,人們對于高標準、高效率的追求更加凸顯了現場接線的重要性。

-

魏德米勒新型單對以太網連接器

魏德米勒作為行業先鋒,在單對以太網發展中做了哪些積極努力和貢獻,以及魏德米勒為此開發的新型單對以太網連接器——為物聯網和工業4.0應用而生的理想工具。

-

中國自研工業智能交互底座 閃耀2023新加坡工業博覽會

10月18日,亞太工業領域盛會2023新加坡工業博覽會(ITAP)隆重開幕,新加坡作為輻射東南亞和海外其余地區的中樞,熾橙科技自成立以來,始終秉持“打造數智引擎,驅動工業生產”的使命,以“賦能產業數字化最后一公里”為目標,助力傳統工業企業實現數字化轉型,從而邁入工業4.0的大門。

-

魏德米勒面向未來的SNAP IN鼠籠式聯接技術

隨著工廠聯接設備的數量逐漸增加,工廠規模無論大小都須順應數字化時代的來臨。工業4.0正在促使這一數字化的進程快速推進。時間就是金錢。在機柜建造中,安裝工作必須更快地完成,與此同時,聯接應可靠、安全且易于維護。魏德米勒創新的 SNAP IN 鼠籠式聯接技術,很好的滿足上述需求,并能夠易如反掌地完成安裝和維護工作

-

海洲刀具的智能化實現之路

經過20余年的發展,海洲刀具已被認定為中國高新技術企業以及中國智能制造能力成熟度企業。在此過程中,希望ANCA能夠繼續研發和制造出更智能、更精準的刀具生產設備,助力刀具生產企業早日實現工業4.0。

行業資訊 推薦新聞

-

我國機器人發展現狀與長短期趨勢分析

7428

-

東莞近半外企已完成自動化

15294

-

4如何為電機選擇合適的變頻器

-

5臺達能源在線監控系統助力株洲

-

6換了機器人不等于建成智能工廠

-

7第六屆中國國際機器人高峰論壇

-

8中國發動機怎么都造不好?美國

-

9全球傳感器市場將達3000億美元

-

10中國仍將是世界頂尖制造業中

猜您喜歡

-

一周科技與產業動態報道

3995 -

一周科技與產業動態綜述(2月13日-2月19日)

3178 -

人工智能與機器人技術加速落地,工業數字化轉型深入發

3018 -

一周科技與產業動態綜述(2月25日-3月3日)

2836 -

一周科技與產業動態報告

2739 -

一周科技要聞回顧 (2024年3月25日 - 2024年3月31日)

2303 -

人工智能與機器人技術捷報頻傳:政策驅動創新,應用場

2262 -

本周科技與產業前沿動態聚焦(2025年3月8日-3月14日)

2258 -

一周科技與產業領域新聞綜述

2239 -

科技與產業一周要聞速遞 (4月8日 - 4月15日)

2082

更多精彩信息看點 請掃描以下二維碼