機(jī)器人儼然已經(jīng)成為全球關(guān)注的一個焦點(diǎn)。無論是美國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、德國的工業(yè)4.0、還是日本的機(jī)器人新戰(zhàn)略,抑或是中國制造2025規(guī)劃,所有的這些國家都不約而同的把目光鎖定在機(jī)器人產(chǎn)業(yè),目標(biāo)是搶占未來國際制造業(yè)競爭力的制高點(diǎn)。機(jī)器人也被稱為是制造業(yè)皇冠頂端的明珠,其發(fā)展情況將對全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大的影響。那么,如此高大上的產(chǎn)業(yè),它的產(chǎn)業(yè)化程度表現(xiàn)如何呢?

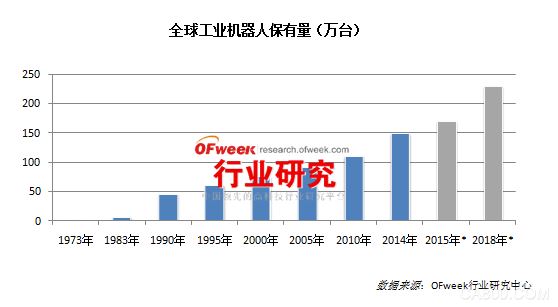

首先我們先來看一下全球機(jī)器人的保有量,這是一張從1973年至2014年全球工業(yè)機(jī)器人保有量的趨勢圖。由上圖可以看出,截至2015年,全球工業(yè)機(jī)器人的保有量還不到200萬臺。這是什么概念呢?我們拿汽車行業(yè)來做對照,近幾年國內(nèi)每年汽車的產(chǎn)銷規(guī)模(出貨量)都在2000萬臺以上,家電和消費(fèi)類電子產(chǎn)銷規(guī)模數(shù)據(jù)就更加龐大了,比如中國每年手機(jī)的出貨量都是以億部來做為計量單位的。另外,200萬臺的保有量,每年新增的機(jī)器人充其量也就大概20萬臺左右,即每年全球工業(yè)機(jī)器人新增的數(shù)量還不及中國汽車每年產(chǎn)銷規(guī)模的百分之一。

簡言之,經(jīng)過半個多世紀(jì)的發(fā)展,全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍處于初級發(fā)展階段,全球市場的潛力還沒完全釋放出來。為何經(jīng)過這么多年的發(fā)展,機(jī)器人仍未在全球大規(guī)模普及呢?OFweek行業(yè)研究中心高級分析師潘偉分析認(rèn)為,主要的原因還是在技術(shù)應(yīng)用層面,目前很多的工作崗位機(jī)器人還是做不了,比如在非結(jié)構(gòu)環(huán)境下的工作,需要靈活性、靈巧性的工種,需要人機(jī)協(xié)同才能完成的操作任務(wù)等,在這方面機(jī)器人還是無能為力。當(dāng)然,這些都是留給下一代機(jī)器人來解決的重要問題。

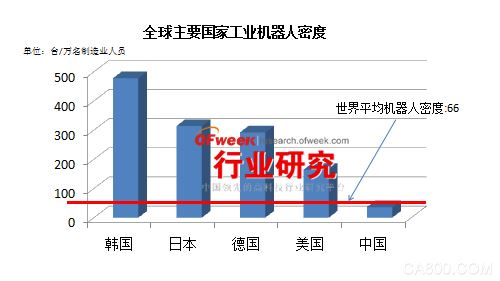

我們再來看第二張圖,這是一張包括韓國、日本、德國、美國和中國在內(nèi)的全球主要國家工業(yè)機(jī)器人密度分布圖。由圖中可知,韓國的工業(yè)機(jī)器人密度最高,其次是日本和德國。目前全球平均機(jī)器人密度大概在62臺/萬名制造人員,也就是說,超過90%的工作還需要人工來完成,全球范圍內(nèi)機(jī)器人的應(yīng)用密度還非常低。特別是中國的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度僅為全球的一半。盡管近幾年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢,但由于基數(shù)太小,目前國內(nèi)整個機(jī)器人的應(yīng)用程度還是非常低。

此外,中國的制造業(yè)不同于國外,中國存在大量勞動力密集型產(chǎn)業(yè),特別是3C電子制造業(yè)對機(jī)器人存在大量需求。首先從近幾年固定資產(chǎn)投資額來看,包括橡膠塑料、金屬和電子制造三個領(lǐng)域的總和已經(jīng)超過汽車制造業(yè);從增速來看,汽車制造業(yè)近幾年的增速已經(jīng)日趨放緩。我們還可以單獨(dú)拿汽車和電子制造業(yè)進(jìn)行對比,無論是營業(yè)收入還是固定資產(chǎn)方面,電子制造業(yè)與汽車制造業(yè)均不相上下。而目前電子制造業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用才剛剛開始,所以未來電子制造業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用水平將會有更快的提升。當(dāng)然,前提是要解決機(jī)器人的柔性化生產(chǎn)和靈活制造的問題。