智能制造時代已悄然來臨。

世界經濟論壇今年公布的最新一批“燈塔工廠”名單,新增工廠18座,其中8座位于中國,包括海爾(合肥海爾卡奧斯智控互聯工廠)、聯想(聯寶科技)、億滋(億滋食品蘇州工廠)等,中國擁有“燈塔工廠”數量至此達到50座。

據了解,制造業“燈塔工廠”是由世界經濟論壇(WEF)與麥肯錫合作開展,旨在遴選出在第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效,堪為全球表率的領先企業。世界經濟論壇和麥肯錫公司聯合編寫的《全球燈塔網絡白皮書(2023)》對今年新上榜的企業有如下點評:

海爾 (中國,合肥):隨著供應商網絡的不斷擴大,為了應對產品多樣性、交付時間和產品質量的挑戰,該工廠利用定制化的工業物聯網平臺,在供應網絡、研發、制造和客戶服務等領域部署了18個不同的第四次工業革命技術用例,旨在加速人工智能、機器視覺和先進分析技術的大規模應用,最終將訂單交付時間縮短了一半,并將現場缺陷率降低了33%。

聯想 (中國,合肥):為了應對激烈的市場競爭、嚴重的需求波動和日益增加的產品定制化需求,聯想合肥工廠作為世界上最大規模的單體個人計算機工廠,部署了30多項第四次工業革命靈活自動化和先進分析技術用例,將生產效率提高了45%,將供應商質量問題減少了55%,同時有效管理了難以計數的小額訂單(80%的訂單都是在5臺設備以下)。

億滋(中國,蘇州):為了實現將中國零售渠道翻兩番和將零售門店數量翻一番、達到400萬家的目標,以及為了應對勞動力和物流成本上升造成的兩位數通脹問題,該公司投資打造多個第四次工業革命數字化解決方案,將線性供應鏈轉變成一體化的供應生態系統,將OTIF提高了18%,將交付時間縮短了32%,并將市場份額從23.4%提高至28.3%。

……

從《全球燈塔網絡白皮書(2023)》對新上榜企業的點評內容,我們可以清晰的看到“燈塔工廠”的共性特征,即通過數字化轉型、數字技術來提高運營的靈活性、敏捷性和可持續性。

而“燈塔工廠”不但是工業4.0轉型成功的典范,更是中國企業高質量發展的方向。中國《“十四五”智能制造發展規劃》提出,到 2025 年,70% 規模以上的制造業企業要基本實現數字化網絡化,建成 500 個以上引領行業發展的智能制造示范工廠。中國的制造業未來將會加快數字化轉型的步伐,不斷推動制造業向高端化、智能化和綠色化發展。

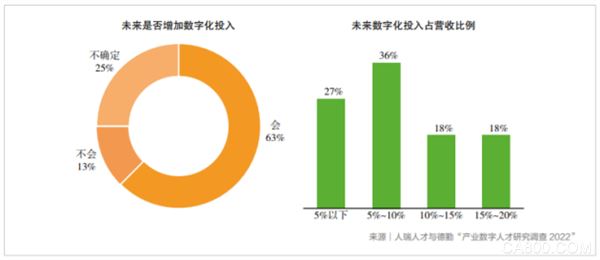

受訪企業未來數字化投入情況(數據來源:《產業數字人才研究與發展報告(2023》)

人瑞人才與德勤中國聯合推出的《產業數字人才研究與發展報告(2023》前期調研了近 200 家智能制造企業,其中74% 的受訪者表示其所在企業已經啟動數字化轉型。數字化轉型舉措涉及商業模式、運營體系、產品與服務、生產制造、營銷、員工管理和組織架構多個領域。同時63% 的受訪者明確表示未來三年將增加數字化投入,25% 受訪者表示不確定,僅有 13% 的受訪者表示不會增加數字化投入。投入占營收比例 5%~10% 的企業占比 36%,占營收比例 5% 以下的企業占比 27%,投入占營收比例超過 10% 的企業占比 36%。

《產業數字人才研究與發展報告(2023》指出,企業數字化轉型投入增加,以及數據和數字技術應用與業務結合等舉措將持續推動智能制造行業數字化轉型深度推進,但數字化轉型能否達到預期效果還將取決于智能制造領域數字人才的數量和質量。

同樣肯定了人才在智能制造行業數字化轉型中作為關鍵角色的還有富士康首席數字官史喆博士,他指出,打造燈塔工廠有關鍵“3T”:Technology(核心技術)、Tools(數字化工具)、Talent(人才)。“首先大家要對數字化發展方向達成共識,第二是讓大家在此基礎上執行,第三是有能力、資源去支持和培養人才,讓他們充分發揮能力。”而根據最新的數據,富士康已經擁有4座世界經濟論壇燈塔工廠。

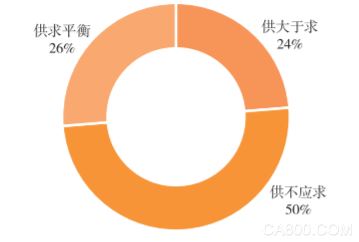

但智能制造數字人才現狀尚不足以匹配產業數字化轉型的需求。《產業數字人才研究與發展報告(2023)》顯示,智能制造數字人才現狀呈現供不應求態勢。2022年僅中國智能制造行業的數字人才缺口便已達430萬人,人才供應與需求比率為 1:2.2。預 計到 2025 年,行業數字人才缺口達 550 萬人,人才供需比為 1:2.6。

智能制造行業數字人才總體供需(數據來源:《產業數字人才研究與發展報告(2023)》)

《產業數字人才研究與發展報告(2023)》指出,數字化時代,企業與人才供需關系的主要表現特征是“結構性失衡”。從供應端來看,中高端人才的專業背景偏工程,數字技術專業人才占比較小;從需求端來看,人才吸引力高的城市有強“制造 + 互聯網”屬性,算法工程師、軟件開發工程師等熱招職位薪資水平明顯高于傳統工程師崗位。行業數字化轉型面臨數字人才缺口和人才能力不足的挑戰。盡管企業采取行動引進和培養數字人才,但在人才招聘、管理和培養方面仍有諸多難題。

對于制造行業企業來說,破局的關鍵在于解決如何找到對的人才以及從哪些維度培養人才,即有效地解決“人崗精準匹配”問題。為此,人瑞人才研究院創新提出數字化時代企業構建“井”型人才理念,強調人才與企業科學、客觀地認知自身需求和實際情況,在合理預期的基礎上實現“雙向精準匹配”的人才選拔。“井型人才”在以往人才技能基礎上,增加了數字技能和軟性技能,軟性技能更多是對于個人素質的要求,包括溝通能力和學習能力等。

以智能制造“軟件工程師”崗位的勝任力模型為例,其“井”型結構勝任力模型包括了四個方面。一是基本特征,包含熱招城市分布、薪酬水平、學歷要求、專業背景、工程經驗;二是軟性技能,是貫穿整個行業、領域、技能的通用能力,包含分析、溝通和學習能力;三是該崗位的業務能力,包括業務理解和系統設計方面的能力;最后是數字技能,指的是從“廣度”和“深度”上對數字化技術的知識和技能的掌握,例如對編程語言的掌握,項目經驗等。

從上述示例可以看出,“井”型結構不單單是構建了人才的能力模型,還更加精準地描繪了數字化崗位所需的人才畫像和企業的客觀需求,能夠幫助用人單位進行精準高效的、多層次的、全面的人崗匹配,達到人與崗的統一,讓組織團隊發揮最大的效能。

據了解,《產業數字人才研究與發展報告(2023)》不僅關注智能制造行業發展,更聚焦數字中國建設,同時對包括互聯網、智能汽車、人工智能、金融等11個重點產業的數字人才發展作出全面梳理與分析。《報告》的出品方人瑞人才與德勤中國試圖通過此次研究,觀察中國產業數字化進程現狀,發掘企業數字化轉型中的關鍵問題,分析數字人才現狀與發展趨勢,并給出具有針對性的數字人才發展問題解決方案,助力更多的企業成功實現數字化轉型。