水泥市場的那點問題

對水泥行業來說,在經歷了2008年過山車般的震蕩以后,到了2009年,整個行業似乎在國家政策和整體市場行情的雙重壓力下,面臨著“拐點”的危險。

據筆者調查發現,到2008年底,全國已投產的新型干法水泥生產線達934條,水泥熟料產能7.6億噸。同時,在2008年中,還有208條新生產線線開工建設。預計到2009年底,全國新型干法水泥生產線將達到1130條,其產能轉化為水泥產量,將接近14億噸,與2008年全國水泥總產量相當。也就是說,到今年年底,僅僅是新型干法水泥產量,滿足市場全部需求已經綽綽有余。

就在今年年初,中國水泥協會有關負責人在一次業內高層會議上表示,目前我國水泥行業已擁有產能17億噸,而市場需求量約為14-15億噸,已經富余產能2-3億噸。2008年新型干法新增產能1.49億噸,而落后產能僅淘汰不到6000萬噸。產能過剩是我國水泥行業面臨的一個重要問題,水泥產能總量過剩矛盾將日益突出。

上述數據證明,從整體上看,中國的“水泥產能過剩”已是事實。

全國如是,地方水泥產能也不同程度地出現過剩情況。中原地區的河南,曾連續三年水泥固定資產投資位居全國第一,只有2008年排在四川之后列全國第二。目前河南省熟料產能7000萬噸,水泥產能1億噸以上,但仍有新線在建,到今年年底,水泥總產能將超過1.2億噸,而市場需求量不過幾千萬噸,將出現嚴重的產能過剩。

中南地區的典型是湖南省,被列為水泥行業競爭最為激烈的省份之一。2008年湖南省的新開工項目總投資額同比增幅為18.9%,而水泥增量卻超過了30%,市場形勢很不樂觀,過剩態勢明顯。

四川水泥產能在經過一年多突飛猛進的發展后,已大大超過全省水泥的實際需求。根據業內高層人士具有權威性的說法,到2011年,四川水泥總產能將達到2.2億噸。這中間,即便現有的5300噸落后產能全部淘汰,加上部分已經批復但未開工建設的生產線,到2011年,四川仍將擁有1.5億噸產能,按全省實際需求1億噸計,仍然過剩5000萬噸。

重慶目前擁有水泥產能4100萬噸,而市場實際需求為3400萬噸,剩余的700萬噸水泥大部分銷往四川,與四川水泥企業形成爭奪,并且開始競相降價。分析表明,目前重慶水泥項目投資增長仍然高于水泥需求增長,過剩將進一步加劇。

陜西2008年水泥產量3600萬噸,同比增長19.80%,全年水泥固定資產投資同比增長卻達到了128.10%。預計到2009年年底,陜西的水泥總產能將達到6000萬噸,按全省3200萬人計,人均將達到1.6噸,遠遠超過2008年的0.97噸,而陜西水泥的年需求量約為3000萬噸,隨著新建產能不斷增加和基礎建設逐步完成,其水泥產能將嚴重過剩。

甘肅、青海由于地理位置接近,在水泥銷售上往往作為一個區域。目前甘肅、青海兩地已有2600萬噸的產能,有在建和擬建的新型干法水泥產線19條,產能2700萬噸。這部分產能如全部釋放,總量達到了5300萬噸。即便減去應淘汰的落后產能1000萬噸,總產能還有4300萬噸;而按照年均15%的增速測算,兩三年后,甘青兩地的年水泥需求最高也不過3000萬噸左右,產能過剩將超過30%。由于周邊的新疆、寧夏均有自己的龍頭水泥企業,同時也有大量新生產線在建,本身亦面臨產能過剩問題,甘、青兩地高達1000多萬噸的過剩產能很難出省消化。

產能過剩,直接導致各大水泥企業之間大打價格戰,而行業血拼的出現無疑又使得水泥企業的利潤急劇銳減。

拿水泥市場高地的四川來說,目前四川水泥價格已經再次降價,噸水泥價格為跌至300元左右。

事實上,這已是四川地區出現的第九次降價了。四川省水泥協會秘書長成學軍此前曾向筆者表示,近幾個月以來,四川水泥價格連續下降,幅度達到100-220元左右,最低的已經跌到300元一噸。

成學軍向筆者表示,四川水泥行業一度的高利潤本來就不正常,降價是正常的。隨著大量新建生產線陸續投產,價格還可能會繼續下跌。

據筆者粗略統計,2008年3月份以前,四川在建和擬建生產線就已有83條,合計9970萬噸,地震后又增加了33條,產能6000萬噸。這些新生產線都聲稱將在2011年建成,新增加的總產能高達1.6億噸。加上目前存在的6000產能,也就是說到2011年,四川水泥產能將達到2.2億噸。

“四川的水泥企業降價,一方面是因為水泥產能過剩,各大水泥企業爭相降價。而另一方面也與目前國內煤炭價格急劇上漲,企業成本增加有關。”

版權聲明:版權歸中國自動化網所有,轉載請注明出處!

-

2023年3月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2023年3月上旬與2月下旬相比,22種產品價格上漲,21種下降,7種持平。水泥,質量,EMS,

-

WOES智能優化節能系統助力河南某水泥有限公司節能降耗

河南某水泥有限公司擁有兩條日產2500噸水泥熟料干法旋窯生產線,年產優質水泥可達200萬噸,月累計可生產水泥12.5萬噸,平均電耗為42kWh/t,廠內變電站采用110kV/10kV供電,總降變壓器兩臺,分別為35000kVA和45000kVA,從整體分析廠內平均電耗相對于同行業平均能耗水平來說,還處于比較高的狀態。智能,

-

鋼鐵、水泥、油氣等工業用戶如何實現不間斷供電?

針對工業領域的特殊情況,維諦技術(Vertiv,NYSE:VRT)提出了“工業高防護,電氣全隔離”的理念,并基于這一理念推出了全新的VertivTM Liebert? Industry S系列多場景UPS,極具針對性地滿足了鋼鐵、水泥、油氣等工業行業用戶的應用需求。尤其是在適應環境、卓越性能兩個維度的特別設計,充分保障了產品的高可靠性。系統,

-

鋼鐵、水泥、化工等行業“十四五”將納入碳排放權交易市場

水泥、化工、電解鋁、造紙等行業,前期也已經做了很長時間的準備工作,生態環境部正考慮在“十四五”期間加快納入。

-

術業有專攻,一起聊聊桂林鴻程立磨設備!

術業有專攻,桂林鴻程立磨案例精選,水泥,控制,服務,節能減排,

-

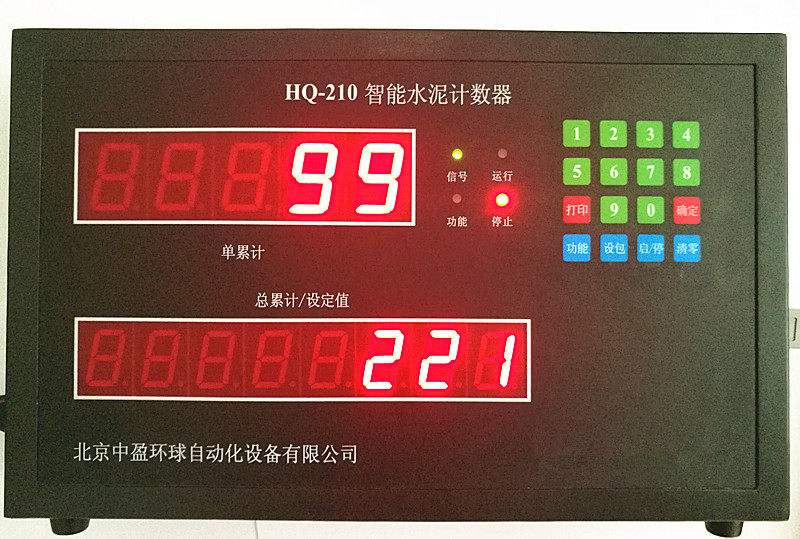

HQ-210袋裝水泥輸送機裝車計數器

目前,在水泥、化肥、飼料、碼頭、倉庫、面粉、化工等企業,由于貨物運輸量大,都需要對袋裝產品出庫裝車時進行計數,在計數的過程中容易出現記錄不清、徇私舞弊等各種問題。計數器,智能,

-

HQ-210水泥袋計數器

目前,在水泥、化肥、飼料、碼頭、倉庫、面粉、化工等企業,由于貨物運輸量大,都需要對袋裝產品出庫裝車時進行計數,在計數的過程中容易出現記錄不清、徇私舞弊等各種問題。水泥輸送機裝車計數器,水泥計數器,智能,

-

水泥價格持續上漲 超出混凝土企業承受極限

在庫存極低的背景下,錯峰限產和臨時停產刺激水泥價格持續上漲,而處于“夾板”之中的混凝土企業,則無法向下游施工方傳導價格上漲壓力。無奈之下,貴州、武漢等地混凝土企業紛紛呼吁政府干預。上述地區混凝土協會負責人日前向記者表示,水泥價格過快上漲,已經超出混凝土企業承受極限。

-

人物專訪 | 創新驅動 知行合一

倍福全球總裁及創始人 Hans Beckhoff 先生和倍福(中國)自動化有限公司總經理馬興凱先生接受了《MM 現代制造》雜志副總編李崢的采訪,探尋倍福成功背后值得產業借鑒的思考與行動。

-

人物專訪 | 創新驅動 知行合一

倍福全球總裁及創始人 Hans Beckhoff 先生和倍福(中國)自動化有限公司總經理馬興凱先生接受了《MM 現代制造》雜志副總編李崢的采訪,探尋倍福成功背后值得產業借鑒的思考與行動。

-

人物專訪 | 創新驅動 知行合一

倍福全球總裁及創始人 Hans Beckhoff 先生和倍福(中國)自動化有限公司總經理馬興凱先生接受了《MM 現代制造》雜志副總編李崢的采訪,探尋倍福成功背后值得產業借鑒的思考與行動。

-

西部最大電子信息產業盛會,都有哪些亮點值得關注?

電子信息是四川省支柱性、戰略性產業,產業規模居中西部省份第一。到2020年,四川電子信息產業主營業務預計營收將達到13000億元,總量約占全國電子信息產業總量的7.6%。

-

中國國際激光產業峰會24日在濟南舉辦

在6月24日舉辦的中國國際(濟南)激光產業峰會上,“爭取通過3-5年時間打造中國激光產業第三極”的計劃內容,由濟南市高新區智能裝備產業發展中心主任高術仁向外界透露。

-

2018 武漢國際汽車制造暨工業裝配博覽會邀請函

汽車產業是國民經濟重要的支柱產業,也是體現國家競爭力的標志性產業。湖北作為全國重要的汽車產業基地,在國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。

-

工業互聯網支持政策密集出臺

工信部、財政部等部委近期密集出臺了《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020年)》《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》《2018年工業轉型升級資金工作指南》等多項旨在推進工業互聯網發展的產業支持政策。

-

集成電路國有化望提升 2020年規模將破9000億

根據中國半導體行業協會日前發布的數據,一季度中國集成電路產業銷售額為1152.9億元,同比增長20.8%。同時,集成電路的進口額也同比增長,高達四成。海關統計顯示,1-3月中國進口集成電路923.6億塊,同比增長18.1%;進口金額為700.5億美元,同比增長38.7%。增速高于2017年全年水平。

-

美印雙反 中國光伏即將重演2012之殤?

盡管中國光伏挺過了2012年歐美雙反,但發展過快產能過剩和市場無序競爭,也使得中國光伏行業具有一定危機,加上消納難題和補貼拖欠等行業頑疾以及宏觀電力需求疲軟的大背景,再加上這次美印雙反,對于中國光伏行業會造成很多,重演2012之殤,也并非不可能。

-

上市鋼企中報業績預喜過半 行業產能過剩矛盾未完全解決

6月16日,在2017年第二屆中國鋼鐵金融衍生品國際大會上,中國鋼鐵工業協會副會長王利群稱,鋼鐵行業好轉的基礎其實欠穩,差異加大、市場不確定性增加。雖然通過供給側結構性改革,整個鋼鐵行業的指標出現好轉,但是去產能的政策,未能完全改變鋼鐵行業的產能過剩問題。

-

去產能劍指煤電領域 電力央企重組步伐將加快

《政府工作報告》明確,2017年要淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬KW以上,以防范化解煤電產能過剩風險,提高煤電行業效率。昨日上午,國務院總理李克強在回答中外記者提問時表示:今年去產能還要擴大到煤電領域,新舊動能轉換也為傳統產業帶來了新的活力和生機。

-

LED行業市場轉好 上游減產下游需求強勁

在LED照明產業瘋狂擴張之后,光電市場需求過分飽和,留下的是嚴重的產能過剩,如今行業終于回歸到一個健康并快速發展的節點上

-

中國多晶硅產業走向何方?

中國的多晶硅產業要振興,必須要在光伏等相關行業有自主研發的工藝,擺脫“產能過剩”的誤區。

-

2014年LED照明市場總產值約5500億

2014年,中國LED業界最熱的詞匯當數“跑路”,業內開始出現“唱衰”的聲音。甚至不少人認為,中國的LED行業產能過剩,將會步光伏產業的后塵。 然而,2014年中國LED照明市場總產值大約5500億元,比2013年的4800億元增長了5%,但中國照明學會秘書長竇林平表示,“中國的LED行業黃金期不會超過5年”。

-

2015年:制造業邁入新時代

對于中國制造業來說,2014年是尤為艱難的一年。勞動力短缺、成本增加、產能過剩及全球經濟的疲軟,制約了企業的發展。來自全球的競爭在逐漸蠶食著中國“世界工廠”的地位。低端制造正快速從中國向其他低成本國家轉移,而高端制造向發達國家回流,對中國制造企業來說無疑更是雪上加霜

-

建筑、電力、鐵路等眾多國企央企將重組

2015年國企改革將全面推進、落地,國資體系瘦身將是一大任務,國企發展模式將從增量發展變為存量組合。下一步,建筑、電力、鐵路等產能過剩行業眾多國企央企,將面臨大規模合并重組。