伺服產業中國崛起

——Servo Product is Raising in China

伺服產業中國崛起

Servo Product is Raising in China

選擇這個時候談論伺服產業正合時宜。經過20年的發展,伺服產品之于中國制造業,已經不再是許多人眼中為追求苛刻的產品質量而選擇的奢侈品,越來越多的企業已經認識到了伺服產品對于提高企業競爭力和高效的生產所發揮的作用。正如眾多國內伺服產業的參與者們所感受的那樣,中國的伺服市場已經進入了快速的增長期。

而繁榮景象卻不能讓我們忽略國產伺服作為一個“初級市場”的事實所在。在光環掩映下折射出的種種市場問題,也說明國產伺服還只是一個“蹣跚學步”的孩童。本期開始,《伺服控制》將與伺服產業的“布道者”們一起努力,使這輛高速行駛的列車不至于剛出站即脫離良性發展的軌道。

It is just right time to talk about servo market. With the development of twenty years, the servo product is no longer the luxury thing which could guarantee quality to the Chinese manufacturing industry. More and more enterprises realize that the servo product can enhance the enterprise competitive ability and guarantee the highly effective production. Just like many domestic servo enterprises felt that China’s servo market already is increasing rapidly.

But prospers should not make us neglect the fact that the domestic servo is just the basic-level market. All sorts of markets question under the corona show that these enterprises are just like children. From this issue,“servo control” and “preachers” will work together to find some feasible solutions to ensure this high speed train do not leave the benign track when it just left the station.

列強環伺,國產伺服如何突圍?

“中國伺服市場容量很大,但中國的伺服產業才剛剛起步,國外品牌已經紛紛進入并占居了絕大部分的市場,國產伺服要想與之競爭,還有一場硬仗要打。”一位業內人士談及目前國內的伺服產業現狀,言談中透露出些許擔心。

21世紀以來,我國工業自動化的發展進入一個全新的快速發展階段,交流伺服系統業已成為機械自動控制的基礎元件。可以說,幾乎所有的機械制造領域都可以成為交流伺服系統的應用對象,隨著目前廣泛使用的機電一體化(Mechatronic)機械設備體系的建立,我國的機械制造業正逐步走進“伺服時代”。然而,國產交流伺服的生產企業尚處于萌芽階段,無論是技術資源、人力資源、資金投入,還是品牌聲譽,國產伺服與國外品牌都存在很大差距,經過多年的積淀,洋品牌的伺服產品已經擁有了良好的市場基礎,國內伺服廠商要想從它們的碗中分得一杯羹,絕非一日之功。

列強環伺,時不我待

由于我國裝備制造業的升級,伺服產業打開了一片全新的空間。但我國伺服技術研發起步較晚,從而喪失了占領市場的最佳時機,而國外眾多伺服制造商則紛紛盯上了國內伺服市場這塊“肥肉”。它們以多年的技術積累和研發體系為保障,以完備的產品體系和強大的品牌影響力為先遣部隊,大踏步進入我國伺服市場。數年過后,放眼國內的伺服市場,洋品牌已經占據了大半壁的江山。

目前,國外品牌占據了中國交流伺服市場近90%的市場份額,他們來自日本和歐美。其中,日系產品則以擁有約60%的市場份額而雄踞首位,其著名品牌包括松下、發那克(fanuc)、三菱電機、安川、三洋、富士等,其產品特點是技術和性能水準比較符合中國用戶的需求,以良好的性能價格比和較高的可靠性獲得了穩定且持續的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優勢。近年來,日系伺服強化了本地化生產的策略,這在很大程度上進一步增加了在價格和快速交貨方面的籌碼。鑒于以上特性,日系伺服品牌是中國伺服市場最大的受益者,也是國產伺服最大的競爭者。

歐美品牌中,美國以羅克維爾(rockwell automation)、達那赫(danaher)、帕克(parker)等聞名,而德國則擁有西門子(siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(bosch rexroth)、施奈德(schneider)等品牌先鋒,英國的Control Technology、SEW也有相當的優勢。這些歐美品牌在高端設備和生產線上比較有競爭力,此類產品的共同特點是品牌歷史悠久、技術先進、功能齊全,以全套自動化解決方案作為賣點,總的市場占有率大約在30%。最近,為提供市場競爭力,這些高端品牌也在不斷尋找本地合作伙伴,目標直指中國的中低端市場,并不甘心被日本品牌擠壓。因此,歐美品牌雖在產品系列上和國產品牌有所差別,但其野心也不可被小覷。

除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺達(Delta)為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼,其技術水平和價格水平居于進口中端產品和國產品牌之間,在競爭中主要突出性價比優勢,對國產品牌帶來了新的競爭壓力,市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約5%。值得注意的是,這兩個廠商的目標客戶均屬于機械行業,這將加劇與同將目標市場定位于此的南京埃斯頓等國產品牌之間的競爭。

相比之下,國產伺服品牌起步較晚,據不完全統計,國內較大規模的伺服品牌20余家,主要有華中數控、廣州數控、南京埃斯頓、和利時電機等。其中華中數控和廣州數控等主要集中在數控機床行業;南京埃斯頓則以自主創新伺服技術為基礎,提供面向機械裝備全行業的交流伺服系統產品,以其全系列的產品覆蓋和良好的產品性能在國內交流伺服系統的市場上形成獨特的競爭優勢。目前該公司的交流伺服產品已批量使用在數控機床、紡織機械、針織機械、包裝機械、印刷機械、繞線機、彈簧機、彎管機等多個機械裝備領域;和利時電機面向整個自動化產業機械市場提供步進、無刷、伺服等系列產品,在技術上和品牌上也有一定優勢。上述品牌雖各具特色,但市場占有率加起來也僅僅在5%左右,在與洋品牌的對抗中,國產品牌雖奮起直追,但畢竟因實力懸殊而處于下風。

綜觀中國的伺服市場格局,不難看出,國產伺服還遠遠處于劣勢,究其原因,大致有三:其一,大部分國內伺服廠商并不掌握核心技術——核心軟件的編寫,而是依賴進口,這不但提高了成本,還很難對客戶的具體需求做適應性的調整;其二,高端技術人才的缺乏也使得伺服產品的研發缺乏力度,伺服產業說到底是個高科技產業,沒有大量的人力資源投入,便難以成氣候;其三,產品成熟度不夠,營銷以及客服體系也欠完善,品牌影響力尚未建立,有利的信息沒有有效到達客戶,這也在很大程度影響了客戶的最終選擇。

直面現實,立我所長

選擇洋品牌還是國產品牌?這是國內的伺服客戶面對的問題,前者的產品質量穩定、性能好,但往往不能夠提供客戶所需的多樣化服務,而后者在價格上具有相對的優勢,且可以提供個性化的服務。

當前伺服品牌競爭情況讓人不禁想起上世紀90年代初期的家電市場——洋品牌扮演絕對主角,國產品牌無論在外觀設計還是內在品質都遠不能及,因而也處于完全的配角地位。如今,近20年過去了,國內的家電市場早已是國產品牌的天下,洋品牌家電也只能收起原有的傲慢,在這個舞臺上與國產家電同臺競技。

或許我們可以從國產家電品牌的崛起反思國產伺服的突圍之路。面對諸多日系、歐美以及臺灣伺服產品,擺在國內伺服廠商面前的現實就是:如何在與外來品牌的競爭中奪回主動權并盡快地實現國產替代,逐步提高國產伺服的市場占有率?

據業內人士分析,當前國內伺服用戶的購買因素,占前三位的是產品可靠性、價格和服務,這也成為生產商應該著力關注的幾大要素。因為從長遠來看,要想提高自身的市場份額和品牌影響力,伺服生產商必須在上述三個方面做到行業內的領先。或許這正為在摸索中的國產伺服指明了與進口伺服全面競爭的著力點。

首先,核心技術的掌握。核心控制軟件的編寫是交流伺服產品的基礎所在,只要掌握了伺服的“大腦”,才能控制和掌握其“所思所想”,才能在根本上保證伺服的基礎性能。國內一些伺服廠商依靠進口軟件制造伺服,這其實只是在做一些代工性質的工作,企業也相應缺乏核心競爭力。從長遠看,只有那些進行自主研發伺服控制軟件,并根據客戶需求進行動態調整的生產商才會在市場中立足乃至成功。埃斯頓、和利時等企業長期立足自我積累,瞄準自主知識產權,表面上難度大,見效緩慢,但掌握了核心技術,對市場的適應性更強。尤其埃斯頓等,其全系列、高質量和優性價的追求,如果沒有對核心技術的掌控是無法做到的。

其次是財力與人力的投入。伺服產業的發展不但既需要大量的資金投入,更需要高級科技人才的智力投入。伺服產業是長線產業,伺服品牌也不是一朝一夕就能建立起來的,日本發那克(Fanuc)的崛起與富士通集團的大力支持是緊密聯系的,富士通在發那克的起步階段累計投入了10年,資金總額超過10億美金。人才的積累同樣重要。有人說,只有隱忍的人才能做好伺服,這一點一方面說明了伺服研發的艱辛,另一方面也暗示了伺服人才培養與積累的不易。伺服產業不是一夜暴富的產業,放眼未來,立足長遠,持續投入,伺服廠商必須做好打持久戰的準備。南京埃斯頓八年來堅持每年把銷售收入的15%作為伺服研發投入,自力更生,甘于寂寞,在取舍之間摒棄誘惑,潛心投入伺服研發,就是典型的例證。

再就是對客戶需求的滿足。客戶的需求就是廠商的指揮棒,在品牌林立的伺服市場中,唯有使客戶滿意,訂單才會持續。就客戶需求而言,伺服廠商將面臨兩個方面的挑戰:即對產品和服務的雙重需求。其一,產品規格的多樣化。伺服廠商面臨客戶不斷變化的需求的挑戰,目前,從伺服的功率范圍上看,100w~2000w是主流,大約占整個伺服市場的70%,而10kw以下的品種占到90%,10kw以上的需求并不多。然而,大功率的伺服不但是未來伺服發展的趨勢,也是伺服行業利潤率集中的區域,因此,開發寬系列的產品,把握伺服產品發展的趨勢,全系列地覆蓋各種機械自動控制應用行業,滿足不同客戶對產品的需求,是伺服廠商從長期占有市場的必要戰略之一。其二,個性化的服務。隨著伺服運用的行業日益廣泛,不同行業的客戶對伺服產品的要求必然存在差異,那么,根據客戶特定的要求提供個性化的服務會有效提高用戶的滿意度。這兩者恰恰是國產伺服最有可能取得突破的優勢之處。無論和利時提出“端到端”價值鏈,還是埃斯頓提出的與客戶共同成長的價值觀與“供需共成長”模式,其本質都是更加契合本土客戶的實踐需求,形成對洋品牌的比較優勢。

此外,營銷與客服網絡也是伺服生產商必須重視的環節,將營銷網絡與售后的服務相結合將是對伺服產品本身價值的有效提升。就當下的用戶分布看,中國伺服產品的用戶區域主要分布在華東、華南和華北,其中華東市場(上海、江浙和山東)占45%,以廣東為主的華南和以京津為主的華北各為15%左右,華中和東北大約是10%。根據上述的客戶分布情況,建立相應的營銷體系和客服體系,與客戶充分溝通并及時反饋信息,直至產品的改進形成良性、閉合的循環,品牌的影響力和美譽度也會不斷提升。在利德華福的營銷戰略中,已經實現了營銷網絡及服務網絡的規模化。組建的重大項目部,海外市場部,能夠區別不同客戶實現實時響應。

毋庸置疑,國產伺服與洋品牌伺服的競爭是一場硬碰硬的對抗。在這場對抗中,產品是最有殺傷力的武器,服務則是后勤保障。國內伺服企業要想爭奪更大的市場份額,必須雙管齊下。可貴的是,近幾年來,國產伺服正在經歷著一次質變,產品從實驗室研發到大規模生產,技術從引進到自主研發,華中數控、廣州數控、埃斯頓、和利時等企業正漸漸成長為業內小有名氣的主力干將。如果這一勢頭能夠延續,那么國產伺服的翻身仗也許很快就會打響。

國產伺服企業競爭力分析

“洋品牌伺服的價格從1萬塊降到六七千,這就是國產伺服企業競爭力增強的最好證明”,南京埃斯頓的一位高級研發人員告訴記者,“現在的工資雖然比在外企低一些,但是這種由于自己努力,推動整個市場格局發生變化、為國家自主掌握核心伺服技術而奮斗的成就感,只能在本土企業的工作中體會得到!”

現時,國產伺服與進口伺服在高精尖技術上仍然有些距離,但是這只是一個“陣痛”期。中國很多產業都經歷過這個“陣痛”期,譬如家電行業、軟件外包行業、汽車行業。技術的領先需要時間來錘煉,但是市場為落后者留下了奮起直追的空間。盡管家電與汽車行業,我們到目前仍然沒有能夠在技術上領先,但是許許多多的民族家電和汽車企業,八仙過海、各顯神通,活下來的都有他們生存的“根據地”,這“根據地”的獲得源于企業擁有的核心競爭力與比較優勢。

近年來,國產伺服企業遍地開花,發展思路卻是千差萬別。中外合作、自主研發、占領中低端、個性化訂制、規模化生產……大有群雄逐鹿之勢,這些探索都價值巨大。但是相互借鑒、互相交流、少走彎路肯定是迅速發展的捷徑。通過行業論壇、行業協會,大家在企業競爭力的方方面面互通有無,共同做大國產伺服的市場份額,甚至走出國門,也是指日可待。我們以埃斯頓為例,談談國產伺服企業是如何一步一步地取得自己的競爭力的。

技術創新:“持久戰”和“游擊戰”相結合

繼續走低端還是開始邁向高端,這是國內伺服產業以及相關的數控甚至運動控制產業發展到今天不得不面臨的一個兩難選擇。眾所周知,國產數控和伺服廠商中,廣州數控、華大電機等,以低端戰略成功地在中國市場占領了一席之地,而華中數控、航天數控和藍天(高精)數控等數控國家隊也得到了許多政策的扶持,艱難先行。這兩條路都沒有錯,要生存,必須要打價格戰。這在目前也許不是什么壞事,但關鍵是價格戰要找準需求,不能盲目降價。單純就伺服技術的發展而言,高精、高速、智能化、網絡化等的確是方向。但同樣關鍵是如何做,如何取舍,才能迅速構建出有實用價值的產品技術平臺,進而開發出有市場前景的產品。在集中優勢“兵力”,一塊塊完全占領之后,再圖其他的同時還要做好打持久戰的準備,也就是在技術獨立自主研發上,要持續的、有計劃的穩步推進。“埃斯頓的研發人員比例需要由目前的20%升至30%~40%。”埃斯頓的總經理吳波告訴記者。這就是埃斯頓的長遠構想,但是埃斯頓并沒有因為研發的投入耽擱了市場的擴張,他們采取一個一個行業擊破的方法,引進行業經理,把一個行業做透,充分了解他們的需求后,定制化地進行技術研發和產品改進,機床、紡織、包裝、繞線多個行業各個擊破,每場“游擊戰”都打得很漂亮,公司在某些行業的局部區域已經做到了絕對的市場控制地位,公司銷售額保持年度60-70%以上增長。

以埃斯頓開發完成的國家用于五軸聯動數控機床的“高速,高精度交流伺服系統”的研發項目-ProNet 系列產品為例,這種交流伺服系統高端產品,可采用擴展模塊的方式,根據客戶要求外掛Profibus等多種總線擴展模塊,應用全數字通訊技術實現可靠,精確的多軸聯動和同步控制功能。可基于總線進行伺服驅動器的控制,監視和集成位置、轉矩和速度控制模式,提供啟停、正反向控制以及轉速、方向、電流、以及驅動器狀態碼等一系列豐富的信息實時監視。同時可配備新型17位絕對值編碼器大幅度提高反饋精度,這種應用17位高分辨率絕對值編碼器作為位置傳感器的高速高精度交流伺服系統,可確保定位和運行精度滿足五軸聯動數控機床的要求。同時該技術也是各種高端交流伺服系統應用的關鍵技術之一。這樣的創新,標志著中高端交流伺服系統被歐美產品一統天下的局面被徹底打破,也標志這國產交流伺服系統建立品牌的時代已經到來。

人才戰略:不拘一格加“統一戰線”

高薪聘請的伺服研發人員,一進企業就拿那么高的工資,待遇和級別都很高,對于這些在企業奮戰了十幾年的老員工來說,一時肯定難以接受。面對這些,埃斯頓總經理吳波有自己的看法,既然公司決定在伺服行業創出一番事業,就必須不拘一格,作為一家經營十多年的工業自動化公司,埃斯頓的其他業務基本已經處于市場絕對優勢地位,“他們是在為你們的將來工作,公司是在為你們的未來買單。”這種用人思想使研發人員受到企業從未有過的禮遇,他們不僅留下來,而且帶來了許多朋友一起開創新的事業。人才并不單指技術人才,還包括銷售、營銷和管理人才,埃斯頓把那些把伺服能應用到的各個行業內做了很多年的老專家、老管理人員都請來,讓他們告訴技術人員,這個行業需要什么樣的產品,然后讓他們去客戶企業溝通,當好銷售的引路人。不同于零售行業,像埃斯頓這樣的公司以前覺得只要服務好自己的客戶就行,沉穩而低調,但延請顧問,為企業的品牌建設和管理把脈導航也開始持續,因為他們知道埃斯頓要做的不是一個三分鐘熱血的生意,而是一個像海爾、聯想這樣享譽世界的伺服領軍品牌。技術人才是伺服企業的核心,但是其他力量的調動也至關重要。

成本控制:做進口性能,賣國產價格

國人歷來認為進口產品比國產賣得要貴。這種理所當然的思維表現在伺服領域就是你不僅要有進口伺服的性能,還要有國產伺服的價格。換言之,曾經作為國產伺服生存前提的低價必須保持。如何實現這種高性價比?埃斯頓把成本控制納入至整個研發流程,接近到嚴苛的地步。埃斯頓在開發伺服產品、設計伺服產品的時候,給開發部門的要求,就是你的創新,不僅是表現在控制上,還要體現在成本上。就是在成本上你也要創新,要來研發一種既具有高度水準,能滿足高的控制要求的,但是又能保證低成本的要求。所以埃斯頓的伺服產品,一代一代的出來,不僅僅是性能在不斷提高,還有成本在不斷下降。有時為了推出某一代產品,就是純粹為了獲得成本的下降。這就是做國產伺服的公司,必須同時要兼顧的方面,即一方面你要能在性能上,接近國際的水準,同時要在成本上,能夠有效地控制。正是這種進口產品的性能,國產產品的價格,才充分形成國產伺服的比較優勢。以一臺國產汽車的價格,賣一輛奔馳汽車,這就是國產伺服的重要競爭力所在。

服務創新:貼近本土客戶的適應能力形成服務優勢

在洋品牌高高在上一賣了之的背后,本土企業的機遇其實已經形成了。與進口伺服相比,國產伺服在服務的細致、周全及響應速度、靈活性上無疑具有更好的口碑。因為了解本地客戶,所以適配性更強,誠如埃斯頓總經理吳波所說,我們只有在成就客戶價值之后才能真正實現我們自身的價值追求。行業經理設置、深度回訪制度、全流程響應……這種針對性極強的客戶服務體系在滿足客戶需要的同時,也在不斷強化埃斯頓自身客戶的黏性和忠誠度。積累產生價值,服務的創新使埃斯頓在與洋品牌的競爭中一步步從后發的行列中脫穎而出。以熟悉理解本土客戶需求而提出的“共成長”策略實質是埃斯頓軟實力提升的最好證明也是強化競爭力的最優策略。

國家政策和資本關注:把握機遇、重在時機

全數字交流(AC)伺服系統是國家“十五”、“十一五”計劃重點發展的產品。 “十五”、“十一五”期間,隨著國民經濟第三步戰略部署的全面實施,機械工業將進入一個重要的歷史發展時期。國家《關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年計劃的建議》中明確提出:“要大力振興裝備制造業,依托重點技術改造和重大工程項目,提高設計和制造水平,推進機電一體化,為各行業提供先進和成套的技術裝備”。2006年埃斯頓一舉中標江蘇省“高速高精度交流伺服系統”項目,公司現已成為國家定點,重點支持的交流伺服系統產業化,規模化的研發和生產基地。為了能進一步擴大產能,適應公司交流伺服系列產品和市場快速發展的需要,一個投資6000萬年產10萬臺套交流伺服系統的研發和生產基地已近落成。在埃斯頓規模巨大的伺服基地,埃斯頓總經理吳波告訴記者:“政府在土地方面給予我們了很大支持,稅收上也提供很大的扶持,我們做得還稍晚了一些,但是現在還來得及,一個行業的發展機遇是不能錯過的。”公司最近還先后接待了數家風險投資機構與基金的來訪,“但是資本的介入還需要合適時機才能發揮更大的效力。對于埃斯頓,資本這步棋肯定要走,但是現在至關重要的是先走穩走實最關鍵的幾步。”

解讀國產伺服企業的競爭力,埃斯頓為我們提供了極具價值的線索和思路,而這些清晰路徑的背后,我們欣喜地看到不是一個企業的“士兵突擊”,而是一群企業的“萬物生長”,一個埃斯頓儼然成為國產伺服企業茁壯成長的縮影,這才是最重要的。

伺服產品競爭力評測

我國從上世紀70年代開始跟蹤開發伺服技術,主要研究力量集中在高等院校和科研單位,以軍工、宇航衛星為主要應用方向,不考慮成本因素。80年代后開始進入工業領域,直到2000年,國產伺服停留在小批量、高價格、應用面狹窄的狀態,技術水平和可靠性難以滿足工業需要。

步入21世紀,全球工業自動化的速度加快,走向成熟的伺服系統被廣泛應用在自動化工業的各個領域。隨著中國變成世界工廠,制造業的快速發展為交流伺服提供了越來越大的市場空間,然而時至今日,國內伺服市場還是外國人的天下,日系和歐美品牌瓜分了80~90%的市場份額,盡管近年來臺灣伺服品牌也有一些強勢表現,但國產品牌總體仍處于弱勢。

國產伺服曾經落后國外“三十年”, 近幾年的奮起直追下,不僅在技術上有了很大突破,多家國產伺服的發展也同國際接軌,具備了相當的企業競爭力。華中數控、廣州數控、南京埃斯頓、和利時電機等國產伺服廠家,憑借價格優勢,開始占據越來越多的市場份額,但不可否認真正決定國產伺服是否具有競爭力的核心因素還是技術水平。

本評測選取了國內(包括臺灣)具有代表性的伺服品牌產品與國外產品,在可靠性(穩定性)、精度、速度、參數上進行比較。

品種和規格

品種和規格往往反應了一個企業所具有的技術實力的高低。縱觀目前市場中的主流伺服,歐美品牌通過模塊化設計,可以做到很寬的功率段,西門子的SINAMICS S120功率范圍為0.12~4500kW,倫茨的9400、B&R的ACOPOSmultic同樣可以做到很寬的功率范圍。

而“單機型”日系伺服則通過不同系列多種規格,滿足市場需求。松下A系列、A4系列哼哈二將31種規格;安川ΣII系列、駿馬系列、ΣV系列三大野戰軍涵蓋了30W到55kW的近50種規格,三菱、富士、三洋同樣具有產品多樣化的特點。近年來不斷崛起的臺達伺服以asda-a、asda-b、asda-ab、asda-a+四大主力25種規格笑傲江湖。國產伺服中,以埃斯頓公司最為活躍。目前該公司的交流伺服產品在國產伺服廠家中具有最寬的系列范圍和最多的品種規格。現已形成3個系列15個規格;功率范圍100W~22kW;相應的永磁同步伺服電機具有輕慣量、中慣量和大慣量三大系列以適應不同的應用需求。其產品系列范圍之寬甚至超過日本松下和三洋。除了對上述通用性交流(AC)伺服系統研發外,埃斯頓還結合多年的行業經驗,開發出適合重載裝備主傳動交流伺服控制的專用技術及大功率、大慣量、高頻響的交流伺服驅動系統及伺服電機,用以替代目前重載裝備主傳動方面的機械傳動、液壓傳動,滿足今后重載裝備主傳動電動伺服化的發展需要。

高可靠性(穩定性)

交流伺服電機是一種高精度、高效率的自動化設備,如果發生故障,損失往往非常嚴重,所以交流伺服電機的可靠性就顯得尤為重要。拋開價格因素,伺服的穩定性往往首先影響著用戶企業的選擇。伺服可靠性的定量指標“平均故障(失效)間隔時間”,指發生故障經修理或更換零件還能繼續工作的可修復設備或系統,從一次故障到下一次故障的平均時間。目前國內伺服系統的MTBF值可達30000h以上,達到了國際主流伺服水平。

除MTBF值外,一些外部因素同樣影響著伺服的穩定,導致企業選擇發生變化。如早期我國選用西門子伺服的企業就比較少,雖然西門子的伺服技術非常領先,但卻不適合我們國家的電網。我國的電網不夠穩定,會導致西門子的伺服模塊容易燒壞,西門子的工作溫度在0~40℃,當溫度在40~55℃時,需要降溫使用。影響伺服穩定的其他因素還包括濕度、震動、干擾強度等,而國產伺服對環境的要求上沒有歐美伺服那么苛刻。比如南京埃斯頓工作溫度在0~55℃,濕度在90%RH以下,抗振動4.9m/s2(0.5G),耐沖壓19.6m/s2(2G),這一數據完全可以與松下等日系伺服分庭抗衡。

智能化與網絡化

將現場總線和工業以太網技術、甚至無線網絡技術集成到伺服驅動器當中,已經成為歐洲和美國廠商的常用做法。現代工業局域網發展的重要方向和各種總線標準競爭的焦點,就是如何適應高性能運動控制對數據傳輸實時性、可靠性、同步性的要求。在適合運動控制的工業協議方面,我們還看到Beckhoff的EtherCAT,B&R的PowerLink, Danaher下面的MEI開發的SynqNet,Siemens的ProfiNet,還有久負盛名的Sercos已經發展到SercosIII。這些通訊協議都為多軸實時同步控制提供了可能性,也被一些高端伺服驅動器集成進去。

隨著國內對大規模分布式控制裝置的需求上升,高檔數控系統的開發成功,網絡化數字伺服的開發已經成為當務之急。在國內,甚至CAN這樣的中低端總線也沒有變成伺服驅動器的標準配置,采用高性能實時現場總線的商品化驅動器還沒有出現。這一方面是因為我們的伺服基本性能還沒有達到相應的水準,另一方面也是因為市場還沒有發育到這個程度。可喜的是,我們已經看到一些企業進行了有益的研發實踐,一方面消化國外的先進技術,一方面嘗試推出自己的總線標準。南京埃斯頓在自己的下一代伺服產品ProNet系列中集成多種可選的通訊模塊,其中集成CAN、Profibus-DP的伺服產品已經開發成功,基于ProfiNet工業以太網的伺服也在開發中;和利時電機和北航聯合開發的CANsmc(用于多軸同步運動控制的總線),基于藍牙無線通訊的模塊也在研發中。

埃斯頓最新開發的交流伺服產品具有智能化功能,應用多種最新智能控制算法,可實現在線實時檢測負載慣量,隨時自動調整增益以達到最佳控制狀態,能智能化地自動適應不同機械結構,傳動方式,負載慣量和運動控制要求,最大程度簡化調試過程,降低對人員的技術要求,提高生產效率。

ProNet系列交流伺服產品的開發完成后將可廣泛用于高精度機床,高速包裝和印刷機械等高端應用領域,標志著中高端交流伺服系統被歐美產品一統天下的局面被徹底打破。這對突破國產交流伺服系統長期處于低端,疲于價格競爭的困局具有及其重要的意義。

加工精度

伺服驅動技術作為五軸聯動數控機床的關鍵技術之一,其在國內的發展還處在初級階段。目前國內具有自主知識產權的伺服產品還只能使用在普通的數控機床上,定位精度一般在幾個微米。無論是性能還是可靠性,都不能滿足五軸聯動數控機床的要求。

埃斯頓公司作為一個專業的交流伺服系統研發及制造廠家,成功取得了江蘇省科技廳“高檔數控系統、高速高精度伺服控制系統及其典型主流機床關鍵共性技術開發”的重點科研項目。在此項目中,特別針對五軸聯動數控機床對交流伺服系統的高速高精度要求進行了深入研究。現在,終于研制出埃斯頓公司的新一代全數字交流伺服系統--PRONET系列。該系列產品功率范圍從0.5kW到15kW,可全系列地覆蓋包括數控機床在內的各種機械自動控制應用行業。ProNet系列交流伺服可配備新型17位絕對值編碼器,大幅度提高反饋精度,這種應用17位高分辨率絕對值編碼器作為位置傳感器的高速高精度交流伺服系統,可確保定位和運行精度滿足五軸聯動數控機床的要求。同時該技術也是各種高端交流伺服系統應用的關鍵技術之一。ProNet在伺服驅動器中通過大規模可編程器件將自主研發的串行編碼器數據解碼功能和速度實時檢測功能集成為一體。一方面,使電機的低速性能得到了進一步的提高,速度波動、轉矩波動減至最低;另一方面,也提高了定位精度,新的控制算法使位置控制的整定時間也縮短為原來的1/5。

性能指標

交流伺服系統的性能指標可以從調速范圍、定位精度、穩態精度、動態響應等方面來衡量。低檔的伺服系統調速范圍在1:1000以上,一般的在1:5000~1:10000,高性能的可以達到1:100000以上;定位精度一般都要達到±1個脈沖;穩態精度,尤其是低速下的穩態精度比如給定1rpm時,一般的在±0.1rpm以內,高性能的可以達到±0.01rpm以內;動態響應方面,通常衡量的指標是系統最高響應頻率,即給定最高頻率的正弦速度指令,系統輸出速度波形的相位滯后不超過90度,或者幅值不小于50%。安川新發布的ΣV系列的速度頻率響應(很多地方稱“速度掃描頻率”)達到了1.6kHz,而國內主流產品的頻率在200~500Hz。 埃斯頓公司的ProNet系列伺服的速度頻率響應可以達到650Hz,調速比達到1:10000,處于國內領先水平。可以很好地滿足機械的高速快移和單步點動。

總結

國產伺服與國外伺服存在差距這是事實,但這差距并不像想象中那么大。市場在擴大、技術在進步、人才在增加,隨著國家扶持力度的加大及民營企業投入的增長,國產伺服必將迎來自己的“春天”(見下期“國產伺服的春天”)。曾經有位業內人士談到國產伺服的情景時表示,60%靠技術,40%靠市場。國內伺服企業過多地關注在低價格的競爭中,迫使彼此之間疲與爭斗,而無暇顧及技術研發。可喜的是,以埃斯頓為代表的國內伺服企業正不斷增加人力、物力、財力的投入,奮起直追,期待超越!

版權聲明:版權歸中國自動化網所有,轉載請注明出處!

-

安川電機與中國的百年情誼

2015年9月,日本株式會社安川電機迎來它的百歲誕辰。1915年創業成立的安川與中國頗有淵源。追溯至上世紀初,1913年,孫中山先生曾拜訪安川創始人安川敬一郎先生家中,并題詞“世界平和”的良好寄語。

-

中國核電裝機容量升至世界第三位 僅次于美國和法國

中國核電裝機容量(含停用機組)首次超過日本,上升至第三位,僅次于美國和法國。日本不斷出現廢爐,而中國則持續進行旺盛的核電投資。

-

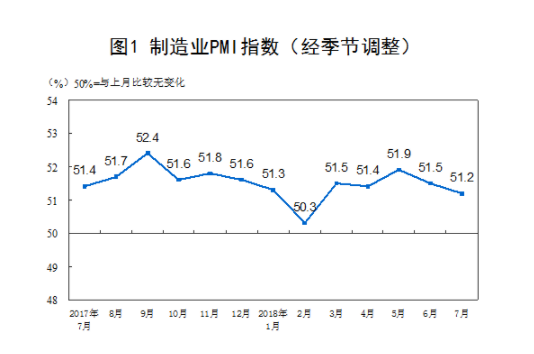

中國7月PMI小幅放緩 但連續24個月高于臨界點

中國7月制造業活動小幅放緩。官方制造業PMI 51.2,較6月小幅放緩,但仍維持在高位。

-

中日美三國制造業數據對比分析,這個結果讓人不得不深思!

過去的幾年,金融業在中國GDP中的占比穩壓日本、德國,甚至個別年份還超過美國。

-

中國互聯網大會北京舉行 工信部:經濟新動能顯著增強

2018(第十七屆)中國互聯網大會10日在北京舉行。中國工業和信息化部副部長陳肇雄表示,推動中國互聯網發展再上新臺階。

-

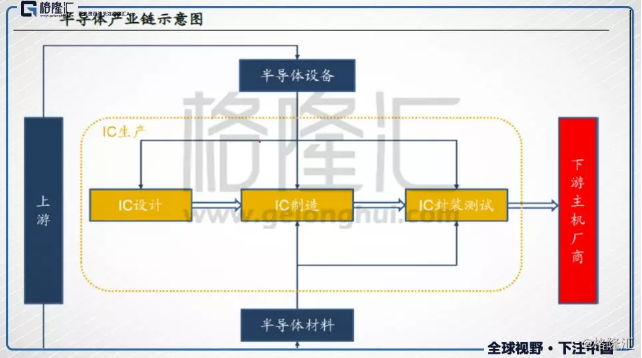

一文讀懂半導體國產化的投資機會

中國作為全球半導體最大的消費市場,年進口金額在1700-1900億美元,考慮到自主可控以及半導體作為本國經濟增長的新興產業代表,大力發展本土半導體行業勢在必行,其中存在的投資機會確定性很高,且未來的景氣周期較長。投資者如何去把握行業性的長期投資機會,本文粗略談談,拋磚引玉。

-

全球半導體銷售持續增長:國產自主芯片追趕中

作為科技產業中最核心的組成部分,芯片的發展好壞至關重要,而中國廠商也是在極力努力發展自主處理器和內存等。

-

貿易戰卷土重來!這一次“中國制造2025”被點名,背后十大領域哪些是機會,哪些是危機,這篇文章說清楚了(附受益股)

美國白宮官網29日發表聲明,美國將加強對獲取美國工業重大技術的相關中國個人和實體實施出口管制,并采取具體投資限制,擬于2018年6月30日前正式公布相關措施,之后不久將正式實施。

-

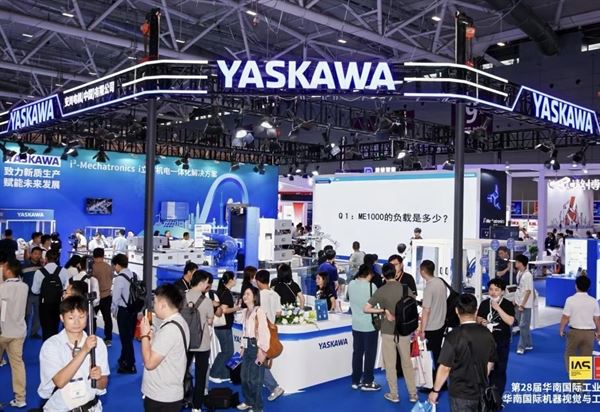

安川電機領航2025華南工博會

2025年6月4日至6日,由漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司與東浩蘭生會展集團聯合主辦的2025華南國際工業博覽會,在深圳國際會展中心盛大舉行。本屆展會,展覽面積突破10萬平方米,覆蓋5大展館,匯聚全球1200余家頂尖企業。電機,自動化,伺服,工業機器人,安川電機,

-

新品發布 | AMP8000 分布式伺服驅動系統

倍福的 AMP8000 分布式伺服驅動系統現有擴展電壓范圍的 AMP8620 供電模塊和 AMP8805 分配模塊可供選擇。此外,它還額外提供了一個用于控制 AMP80xx 分布式伺服驅動單元的保持制動器的選項。電源模塊,

-

25周年 | 安川電機(中國)歡慶25華誕,攜手開啟新征程

安川電機(中國)有限公司(簡稱“安川電機(中國)”),以機器人、伺服、變頻器產品銷售為主,致力于為FA行業“提供整體解決方案的企業”,為慶祝其在中國扎根25周年,舉行了盛大典禮

-

安川電機(中國) 歡慶25周年,攜手開啟新征程

安川電機(中國)有限公司(簡稱“安川中國”),以機器人、伺服、變頻器產品銷售為主,致力于為FA行業“提供整體解決方案的企業”,為慶祝其在中國扎根25周年,舉行了盛大典禮。

-

安川電機(中國) 歡慶25周年,攜手開啟新征程

安川電機(中國)有限公司(簡稱“安川中國”),以機器人、伺服、變頻器產品銷售為主,致力于為FA行業“提供整體解決方案的企業”,為慶祝其在中國扎根25周年,舉行了盛大典禮。

-

安川電機(中國) 歡慶25周年,攜手開啟新征程

安川電機(中國)有限公司(簡稱“安川中國”),以機器人、伺服、變頻器產品銷售為主,致力于為FA行業“提供整體解決方案的企業”,為慶祝其在中國扎根25周年,舉行了盛大典禮。

-

安川電機(中國) 歡慶25周年,攜手開啟新征程

安川電機(中國)有限公司(簡稱“安川中國”),以機器人、伺服、變頻器產品銷售為主,致力于為FA行業“提供整體解決方案的企業”,為慶祝其在中國扎根25周年,舉行了盛大典禮。

-

艾威圖技術參展2019國際電子電路(深圳)展覽會

深圳市艾威圖技術有限公司新款產品ID300伺服全新亮相,EVTA伺服憑借穩定可靠的性能和最新EtherCAT總線控制功能吸引廣泛關注。展覽會,線路板,

-

人物專訪 | 創新驅動 知行合一

倍福全球總裁及創始人 Hans Beckhoff 先生和倍福(中國)自動化有限公司總經理馬興凱先生接受了《MM 現代制造》雜志副總編李崢的采訪,探尋倍福成功背后值得產業借鑒的思考與行動。

-

人物專訪 | 創新驅動 知行合一

倍福全球總裁及創始人 Hans Beckhoff 先生和倍福(中國)自動化有限公司總經理馬興凱先生接受了《MM 現代制造》雜志副總編李崢的采訪,探尋倍福成功背后值得產業借鑒的思考與行動。

-

人物專訪 | 創新驅動 知行合一

倍福全球總裁及創始人 Hans Beckhoff 先生和倍福(中國)自動化有限公司總經理馬興凱先生接受了《MM 現代制造》雜志副總編李崢的采訪,探尋倍福成功背后值得產業借鑒的思考與行動。

-

西部最大電子信息產業盛會,都有哪些亮點值得關注?

電子信息是四川省支柱性、戰略性產業,產業規模居中西部省份第一。到2020年,四川電子信息產業主營業務預計營收將達到13000億元,總量約占全國電子信息產業總量的7.6%。

-

中國國際激光產業峰會24日在濟南舉辦

在6月24日舉辦的中國國際(濟南)激光產業峰會上,“爭取通過3-5年時間打造中國激光產業第三極”的計劃內容,由濟南市高新區智能裝備產業發展中心主任高術仁向外界透露。

-

2018 武漢國際汽車制造暨工業裝配博覽會邀請函

汽車產業是國民經濟重要的支柱產業,也是體現國家競爭力的標志性產業。湖北作為全國重要的汽車產業基地,在國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。

-

工業互聯網支持政策密集出臺

工信部、財政部等部委近期密集出臺了《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020年)》《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》《2018年工業轉型升級資金工作指南》等多項旨在推進工業互聯網發展的產業支持政策。

-

集成電路國有化望提升 2020年規模將破9000億

根據中國半導體行業協會日前發布的數據,一季度中國集成電路產業銷售額為1152.9億元,同比增長20.8%。同時,集成電路的進口額也同比增長,高達四成。海關統計顯示,1-3月中國進口集成電路923.6億塊,同比增長18.1%;進口金額為700.5億美元,同比增長38.7%。增速高于2017年全年水平。

-

制藥新時代下與P-MEC China共同見證的中國制藥行業崛起

由中國醫藥保健品進出口商會、歐洲博聞展覽咨詢有限公司主辦,上海博華國際展覽有限公司 (UBM Sinoexpo) 協辦的“第十二世界制藥機械,包裝設備與材料中國展”(P-MEC China)將于2017年6月20-22日再度強勢登陸上海新國際博覽中心,與P-MEC China共同見證新時代下的中國制藥行業崛起,為中國高端制藥設備生產企業構建起國際

-

OFweek行業研究中心: 中國機器人產業如何實現低谷崛起

近年來,中國機器人產業不斷崛起,我國已經成為世界機器人產業第一大國,但是我國機器人市場特別是高端機器人市場基本被國外機器人巨頭所占據。中國機器人產業想避免“低水平競爭”而直面“如何低谷崛起”的課題。

-

新能源崛起 法國在經濟危機中尋找綠色生機

就在幾年前,以太陽能、風能和潮汐能開發為代表的綠色經濟還被視為環保主義者的時尚詞匯,似乎距現實較遠。不過近幾年來,在氣候變化和傳統能源價格波動巨大的雙重壓力下,綠色產業正日益受到各國政府的重視。作為歐洲可再生能源生產大國,法國一年多來出臺了一系列鼓勵措施,以期在經濟危機中把握綠色生機。 大力

-

國產伺服企業競爭力分析

國產伺服企業競爭力分析 “洋品牌伺服的價格從1萬塊降到六七千,這就是國產伺服企業競爭力增強的最好證明”,南京埃斯頓的一位高級研發人員告訴記者,“現在的工資雖然比在外企低一些,但是這種由于自己努力,推動整個市場格局發生變化、為國家自主掌握核心伺服技術而奮斗的成就感,只能在本土企業的工作中

-

列強環伺,國產伺服如何突圍?

列強環伺,國產伺服如何突圍? “中國伺服市場容量很大,但中國的伺服產業才剛剛起步,國外品牌已經紛紛進入并占居了絕大部分的市場,國產伺服要想與之競爭,還有一場硬仗要打。”一位業內人士談及目前國內的伺服產業現狀,言談中透露出些許擔心。 21世紀以來,我國工業自動化的

-

機床業上演大國崛起

業內人士認為,行業內的整合、旺盛的國內需求和政策實質性支持,將成為2007年甚至今后一段時期機床上市公司業績增長的源動力。 日前,沈陽機床集團49%股權轉讓項目在上海聯合產權交易所公開掛牌的消息公布后,不斷有消息稱眾多資本“大鱷”對該項目窺探已久,紛紛前去考察。而與此同時,作為國內大型機床制造基地之一的陜

-

中國緊固件在產能過剩中才能不斷崛起

中國緊固件生產能力過剩之說并非空穴來風,2005年我國緊固件產量達370萬噸,列世界第一,緊固件生產能力大于市場需求,是個不爭的事實。但這都是低檔產品,且8.8級以下普通低檔標準緊固件占45%——50%,這些都被國務院頒布的《促進產業結構調整暫行規定》中列為機械產品限制類發展項目。可有許多

-

印度制造業崛起全球矚目

盡管幾乎沒人認為在這一領域印度已經走在中國的前面,但也沒人懷疑印度在全球制造業向發展中國家轉移時所扮演的重要角色。 印度制造業出口額近幾年連續大幅增加,從2002年的約370億美元上升到2004年的540億美元。麥肯錫咨詢公司預測,如果發展順利的話,印度制造業出口額在2015年